汤丹文

4月26日,“时代逸飞:陈逸飞回顾展”将在上海浦东美术馆正式启幕。

陈逸飞,宁波人,出生于北仑区新碶街道星阳村大陈家。作为改革开放后最早投身中外文化艺术交流,并取得世界性影响的艺术家,尽管已辞世二十周年,却一直没有淡出人们的视野。

2017年年底,陈逸飞的油画作品《玉堂春暖》在嘉德拍卖中以1.495亿元成交,创下内地油画拍卖史上当时的最高价。仅2018年上半年,陈逸飞作品在拍卖市场上共成交18件,收获1.65亿元的成交额。

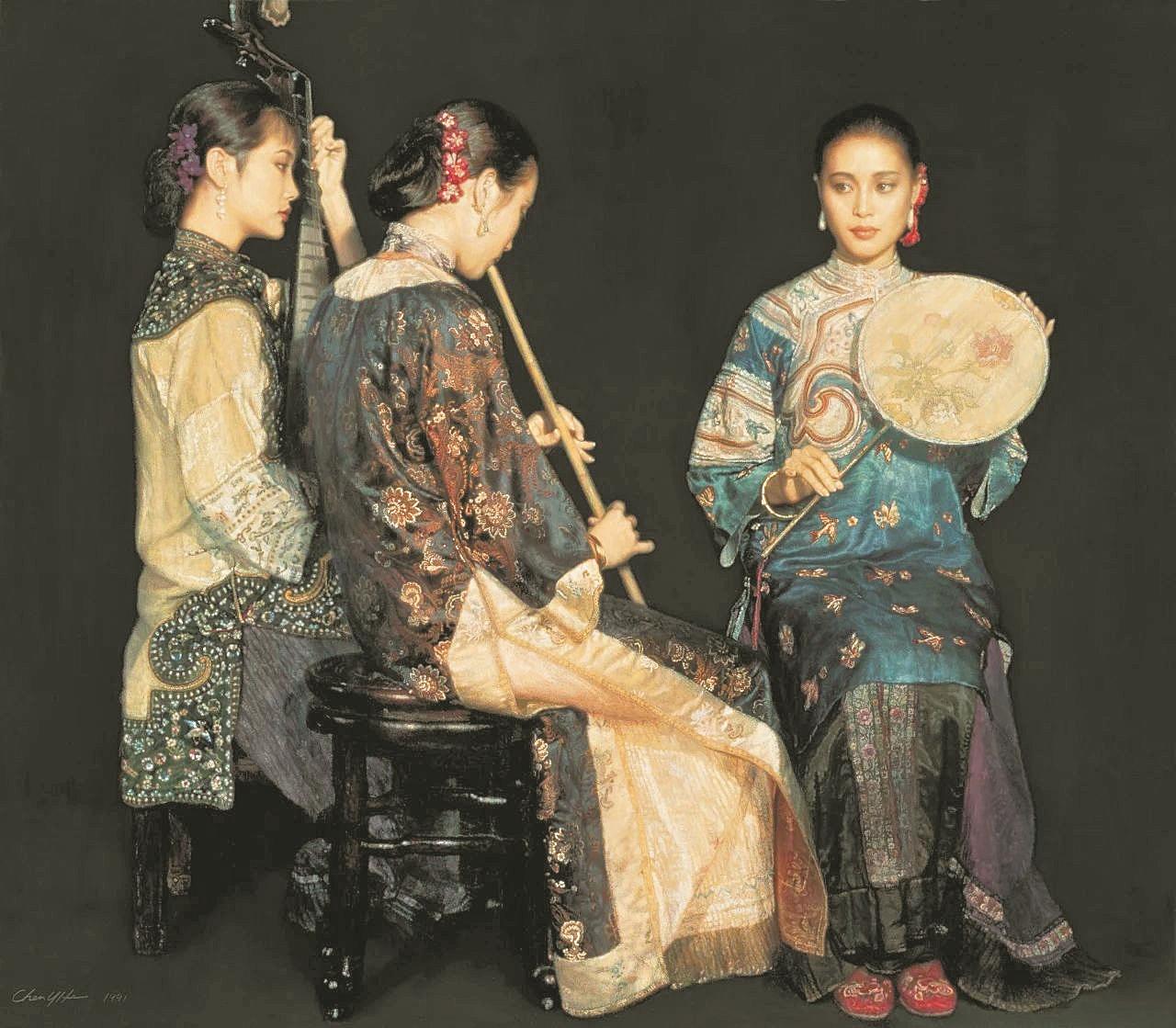

最近一次引起全社会关注的是:在王家卫执导的电视剧《繁花》中,陈逸飞的两幅“古典仕女”画作,出现在女主人公李李“至真园”酒店的办公室里,显示出十足的上海“腔调”;而他的弟弟陈逸鸣,也在剧中客串住在“亭子间”的画家角色。

为什么喜欢陈逸飞的人们,过了二十年仍“念念不忘”这位艺术家?他的作品为什么至今还“必有回响”?他的人生与时代的“色彩、构成”有怎样的关联?这些问题的答案是我想知道的。

时代的身份

作为一名油画家,陈逸飞的这个身份是大多数人所熟知的。尤其是1984年,美国知名企业家、收藏家哈默夫妇访华,将陈逸飞的油画《故乡的回忆——双桥》作为礼物赠予中国领导人邓小平。而我所知道的陈逸飞,最初从电影开始。

上世纪九十年代,初创的上海国际电影节曾展映陈逸飞执导的电影《海上旧梦》。作为采访电影节的年轻记者,很惊诧这部很少情节故事却有唯美画面的电影,出自一位知名油画家之手。这部“作者电影”,无疑是画家陈逸飞个人的随想:他用摄影机在胶卷上“挥洒”才情,有着太多意识流的思绪。

二十一世纪初,我接触到一本杂志《青年视觉》,很长一段时间常买来看。这本杂志的创始人和总策划就是陈逸飞。在他的引领下,《青年视觉》也成为当时国内一本以艺术诠释时尚、以视觉观察潮流的先锋杂志。

那时,我们这代人,总是有意无意间与陈逸飞不断地“偶遇”或“相逢”。

从美国归来后,陈逸飞创办了时装公司,旗下的Layefe服装品牌曾是知性文艺女青年的最爱;上海泰康路被艺术化改造,正源于陈逸飞把纽约“苏荷”(SOHO)概念引入国内,这里的田子坊也成为国内最早的文创街区之一;陈逸飞为上海创意设计了许多公共环艺作品,无论是浦东世纪大道上的雕塑《东方之光》还是五角场的建筑《彩蛋》,它们无一例外地成了上海的地标……

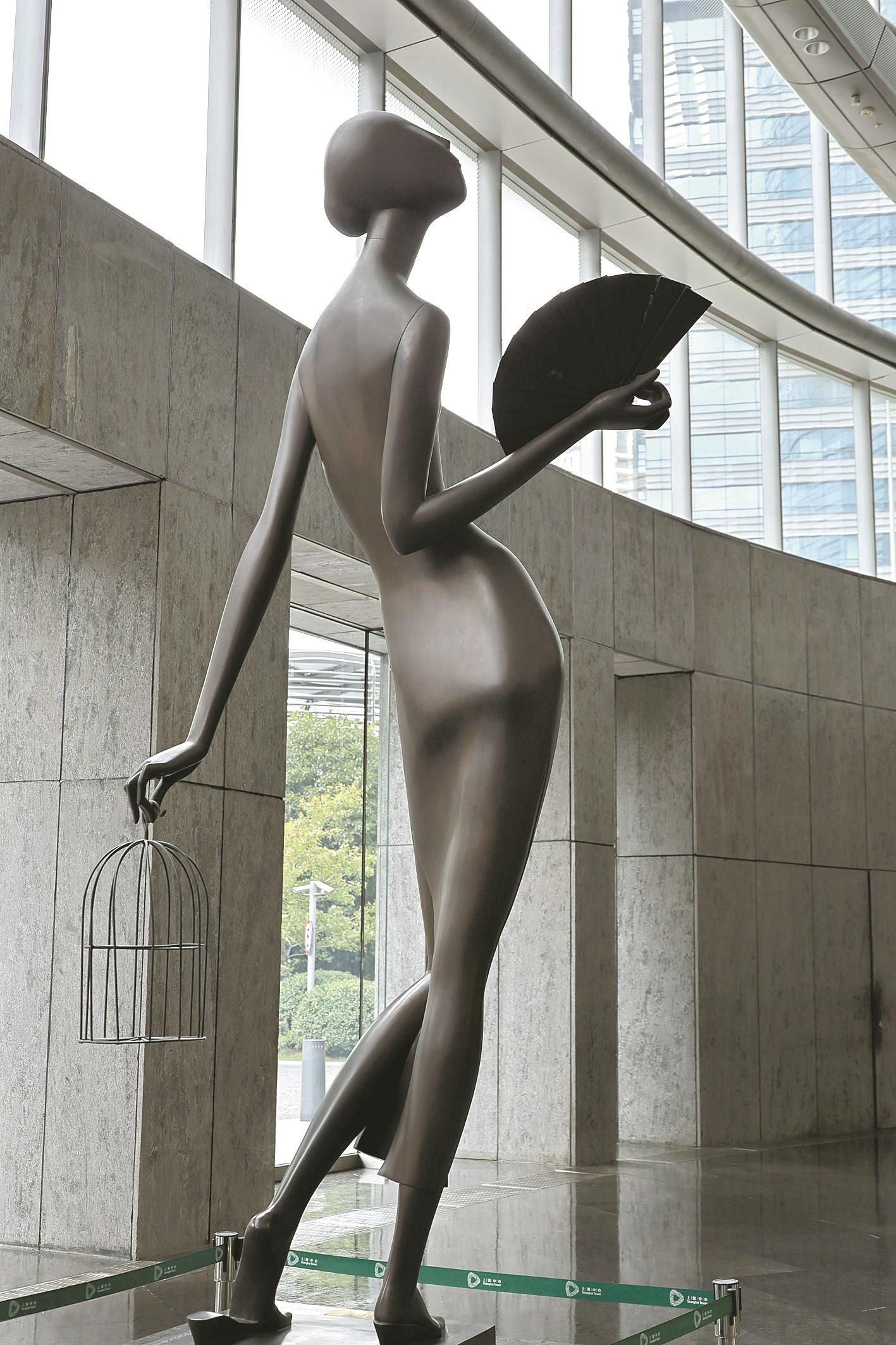

去年夏天,我在浦东陆家嘴上海中心大厦的大堂,意外邂逅陈逸飞的铜雕作品《上海少女》:一位身姿绰约的少女,身着旗袍,右手持着香扇,左手拎着鸟笼,优雅的魅力令人迷醉。在这座中国的最高建筑中,这位“上海少女”在我眼中,俨然成了上海城市文化形象的代言与符号。

在陈逸飞的人生中,有着太多的身份:画家、媒体人、导演、社会活动家,甚至有人称之为“商人”。也正因为如此,他个人独有的视觉美学呈现在架上绘画、电影、时尚、城市环境艺术等各个领域。毫不夸张地说,他是中国艺术界第一个“跨界”的人物,其涉足领域的多样以及对后人影响的深远,无人能及。

对于陈逸飞人生的多元、身份的多重,是否影响了他艺术的最终高度,一直存在着争议。甚至有人认为,这正是陈逸飞英年早逝的重要原因。

陈逸鸣先生曾这样对我说,这一切,其实是时代赋予陈逸飞的。“他是最早出国学习艺术的留学生,也是最早回来的艺术家。”时代选择了陈逸飞,他恰恰赶上并以“进击”的姿态,全身心地投入改革开放初期活力四射的纯真年代。

2021年11月,陈逸鸣为哥哥策划了《青年陈逸飞:掷标枪的人》画展,展出的都是陈逸飞的早期作品。他特地选取了陈逸飞的一幅素描《掷标枪的人》作为海报的主题,在他的记忆中,哥哥给他的印象一直是“倾尽全力、掷出标枪”的状态。

除了时代的赋予,陈逸飞的身份多重,内因是他有着明确的“大美术观”。他曾说:“一个真正的艺术家,应该走出自命高雅的画室,走出孤芳自赏的沙龙,去充分调动各种现代化的手段,将自己的艺术感悟、美学理念贡献给社会和公众,让生活变得更美。”这种观点在现在看来或许已属平常,但陈逸飞在三十多年前能这样提出并付之于实践,就显得难能可贵了。

上海浦东美术馆馆长李旻坤这样评价陈逸飞:作为画家,他是当代杰出的浪漫写实主义艺术家;作为文化的传承创新者,他继承发展了海派文化并投入城市文化建设,是中国“大美术”和“视觉艺术”的创导者和践行者;作为中外文化交流使者,他具有无可比拟的时代影响力。这应当是陈逸飞艺术与人生十分全面且中肯的总结。

时代与脉络

去年夏天,我在上海金臣别墅的艺术工作室,与陈逸鸣先生有过一次长谈,话题自然是他们兄弟俩的艺术创作。

当时,陈逸鸣正忙于创作一幅即将送给联合国秘书长古特雷斯的画作,主题是江南流水人家。后来,我在媒体上看到了陈逸鸣赠画的画面。正是四十年前,陈逸飞的画作被哈默送给了中国领导人——这是感情深厚的兄弟俩,跨时空的“量子纠缠”。

“哥哥对我的影响很大,我还小的时候,他已进入美专念书,他是我绘画的启蒙老师。”陈逸鸣至今还记得当年他在崇明岛插队,放假的时候骑着自行车,去上海油雕院看哥哥作画。而一同出国留学,以及相继回国创业的经历,让兄弟俩感情更是深厚。陈逸鸣担任执行馆长的上海虹桥中央商务区“金臣·亦飞鸣美术馆”,其馆名自然是把逸飞、逸鸣两人的名字,嵌入其中了。

哥哥去世后,陈逸鸣几乎每年都在策划纪念哥哥的画展或活动:2019年4月,苏州金鸡湖美术馆举办了“何处是江南——陈逸飞、陈逸鸣作品展”;2020年11月,陈逸鸣邀请指挥家余隆执棒上海交响乐团,携手著名歌唱家廖昌永、黄英,以音乐会的形式纪念陈逸飞;即使在疫情期间,他还在网上发起了“云纪念”……

陈逸鸣收藏有许多陈逸飞年轻时的作品和相关资料。他认为,陈逸飞的早期作品,对当时社会文化格局的塑造,也具有标志性的时代意义。比如,与徐纯中合作创作的水粉组画《金训华——知识青年的楷模》,虽然不免带上“高大全”的时代烙印,但人们因此记住了陈逸飞的名字。而《开路先锋》《黄河颂》《占领总统府》等个人或合作的油画作品,已成为中国油画的一代红色经典。这些作品也奠定了陈逸飞历史写实主义在油画史上的地位。油画作品《踱步》,是陈逸飞自画像题材作品,体现了他在时代转变的历史节点上,对过往岁月的反思以及对未来的思考。

陈逸鸣曾这样谈及自己的艺术观:“一个艺术家的独特价值,正在于让活着的脉络,自由行进于时代的万千诸象,最终让万涓流水汇成一体,放出异彩。”这未尝不是他对哥哥陈逸飞一生创作的最好评价和总结。陈逸飞总是走在时代的前端,以前瞻性与创新性,呼应着时代脉搏的跳动,也创造出一个时代的审美。

从“海上旧梦”的都市叙事、“东方仕女”的浪漫怀恋,到“江南水乡”的水墨意境——陈逸飞总是能在传统与现代、东方与西方、时尚与复古之间,找到自己独特的创作路径,“安顿一代人浮躁的眼神和心灵”。著名作家余秋雨就这样认为:“陈逸飞的长处就是他懂得了历史传来的依稀信号,及时地在每一步中吸取了正面的营养,并把它们组合在一起,既有写实功力,又有浪漫情调,既有精神追求,又有国际眼光,交相涡旋,于是成了一个成功者”。

陈逸鸣并不讳言,他的艺术创作与他的哥哥一脉相承,他们是“同根生长”的。用他的话来说,这是一条“画脉”,也是一条“正脉”,它们“彼此间不断交织、不断发酵、不断伸展……让西方的颜料和画布,在东方的传承和发展中,表达中国人的精神世界”。

在陈逸鸣的画室,我在现场和作品集中,看到了他创作的《魂萦旧梦》《似水年华》《浮生》《梦乡》等作品,它们当然有陈逸飞“海上旧梦”“江南水乡”系列的影子,但有的已经解构了具象写实的手法,表现出一种虚实之间的“模糊”,而呈现与众不同的意境。

时代和故乡

毫无疑问,陈逸飞已成为上海海派文化的精神符号。“中西融合、多元共存、兼收并蓄、引领风尚”的海派精神,在他身上体现得最为淋漓尽致。

陈燮君,宁波人,上海博物馆原馆长,这次“时代逸飞”展览的学术总监。他认为:“陈逸飞是改革开放以来上海文化艺术史的一部分,也开启了海派艺术的新时代。”

去年春天,陈燮君先生曾来宁波,在东钱湖写生作画,我与他一起也聊到了陈逸飞。他说,小时候,陈逸飞的家在北京东路、四川中路交界处,而他住在圆明园路,这里都靠近外滩。他们一起玩,一起学画画。两家互相为邻还是世交,他还是陈逸鸣的小学同班同学。至今,陈燮君还记得当年,陈逸飞的妈妈用浓重的宁波口音,教他们背诵《朱子家训》:“勿营华屋,勿谋良田……子孙虽愚,经书不可不读。”

陈燮君在《青年陈逸飞》一书的序中,把“宁波文化精神的滋养、外滩文化的情结和上海美专文化生态的催生”,作为解读青年陈逸飞的文化肖像以及人文历练的三个切入点。陈燮君说:“宁波文化精神崇尚并倡导的勤勉、执著、诚信、睿智、热忱、豁达、开放、拓展、谨慎、念旧、坚韧、节俭、从容,享受亲情,关注文脉,积淀文化,重视传承……”这些优秀品质,都可以在陈逸飞身上看到。

去年12月21日,在陈逸飞故居举办了陈氏慎德堂祭祖仪式。现场,笔者遇到了陈逸飞的堂弟陈基铭先生。陈基铭说,陈逸飞在老宅出生,接生的就是他奶奶。离开故乡时,陈逸飞只有七个月大。当年,是他的爷爷用小摇船,把他们一家从家门口的太河长埠头送到璎珞河头。然后,从宝幢乘车到宁波,再乘船去上海。多年之后,当陈逸飞一家与故乡失去联系,也是他的父亲陈安定,拿着刊登着逸飞时装公司广告的报纸,顺着上面的地址找到了陈逸飞。正因为有亲人的深情呼唤,才有了陈逸飞多次的返乡之行。

其中有一次,陈逸飞完全是为了家乡建设而来。据知情人回忆,那次,陈逸飞去看了北仑春晓(原三山乡)北山南海的地形后,认为这里很像他到访过的一个欧洲旅游小镇,很有发展前途。于是,他带来了西班牙籍的上海世博会首席建筑师以及相关发展商,为当地的未来谋划、布局、设计,赤子之心可见一斑。

其实,陈逸飞对故乡的眷恋始终没有停止过。这次画展,主办方特地从保管于伦敦的陈逸飞作品中,选取了一幅创作于1996年的油画作品《我的邻居》。这件作品描绘的就是陈逸飞北仑祖宅一隅,承载着他对故乡、对父母深切的回忆,饱含着绿叶对根的深情。这次,它从海外“归家”,也象征着陈逸飞艺术精神的回归和延续。

在去世的十多天前,陈逸飞还是在故乡忙碌,当时,他在宁海前童拍摄电影《理发师》。2005年4月10日,陈逸飞在上海因病去世,年仅59岁。去世后,余秋雨为陈逸飞撰写了墓志铭,最后一句这样写道:“这里安息着一个人,他曾以中国的美丽,感动过世界。”

记者手记

在采访中,我曾十分冒昧地问过陈逸鸣先生这样一个问题:“陈逸飞英年早逝,他的一生有什么遗憾吗?”陈逸鸣这样回答:“我哥哥活得潇洒,走得也潇洒。他喜欢美食美酒,喜欢美好的一切,当然更执着于艺术。他这辈子,做了他喜欢的一切,没有一丁点遗憾。”

的确,多彩的时代造就了“时代逸飞”,而陈逸飞也没有辜负这个时代!