张芯蕊

在非物质文化遗产视角下,民间丰富的音乐文化,承载着独特的地域特色和审美风范,彰显了民族精神追求和情感认同。

前不久,宁海县前童镇元宵行会上,两首传唱百年的行会乐曲《将军令》《梅依栏杆》,首次以最新的编曲演奏、重现,体现了非遗保护中“活态传承”的实践意义。

据了解,自去年9月起,立足乡村所需和国有企业所能,“百个文化企业支部联村共建”活动在全省范围内进一步开展。面对乡村文化需求,宁波市演艺集团与宁海县前童镇大郑村联村共建后的其中一项工作,便是前童元宵行会音乐的修复。

历时三个月,修复成果显著。《将军令》《梅依栏杆》《三六》《红线袄》四首传统行会曲调不仅得到了专业团队的精心编排,还留下了珍贵的录音、曲谱资料。由此值得关注的是,地方的传统民乐作为一种看不见、摸不到的非物质文化遗产,其保护与传承工作,更为复杂和艰难,也存在传承困境与需求。

一场关于

声音的“考古”

“上旬十日先鸣钲(古代乐器)……以钲十余具鸣,绕闾巷,前后络绎不绝,声声相应”“至十四夜,钲鼓喧天”“十五夜仍以彩仗迎回,士咏民歌,喧闹如故”……在塔山童氏宗谱中的《铳花记》里,曾这样记载着清朝时期,前童元宵行会的热闹场景。

“祖先认为,‘取金能生水’,前童因水而兴,所以金属制的乐器在节日庆典中必不可少。”国家级非物质文化遗产代表性项目元宵节(前童元宵行会)传承人童全灿说。钲声引路、鼓乐喧天,浩荡的游街队伍制造出恰似百万军马的气势,还能像爆竹一样驱赶“年兽”或外敌。

正因如此,行会兴起之初,鼓乐队便是仪仗队伍里的“标配”。

上世纪50年代,敲敲打打、热热闹闹的行会因多种原因按下了“暂停键”,直到1995年才得以恢复。被丢弃毁坏的鼓亭抬阁设施可以重建,但“消失的鼓乐队”却是一去不复返。

“当时村里仅有几位老先生,比如敲扁担锣的童遵钊、吹笛子的童华军等在年轻的时候参与过行会。”童全灿说,但他们不仅几十年没有排练了,而且村里还能吹拉弹唱的人,甚至凑不齐一个乐队。

凭借着不完整的记忆,几位老乐手勉强演奏出《将军令》等五首曲目。然而这些拼凑出来的曲子,或少一句或多一段,旋律断断续续,远不及当年的曲子完整与激昂。

1998年,村民童校军所在的书院派,正筹措恢复自家房族的书院阁(抬阁),很快也陷入了同样的难题——

“按理说,每个房派都应该有自己家族的行会音乐,但在准备的过程中发现,留下来的曲调少之又少。”童校军说。一场声音的“考古”由此开始。

得知像童遵钊、童华军、童中湖这样在上世纪50年代参加过行会的乐手,不仅能够把曲调口述出来,还看得懂工尺谱,童校军邀请他们到家里来,听他们哼唱、默写。

“听说文化站里有一台录音机,我就把它借过来。每次老先生们哼唱,我就用录音机记录下来。”童校军说,不仅如此,他还邀请了村里的戏班子乐队一起排练、演奏,“有时候老先生们唱错了,弹错了,就让我把错误的删掉,但我都留着,不舍得删。”

渐渐地,这种排练活动越搞越大,活动场地也从家里搬到了童校军开的锯板厂。

“夏天正是农忙时节,加上天气炎热,戏班子的演出就少了,有更多的时间排练了。”童校军说,因为有了录音,所以老先生们不用每次都赶到现场。但偶尔有村民拿来了家里藏有的工尺谱,老先生们又会过来一起商量、研讨谱子,最终确定一个满意的版本,重新整理出来。

然而,音乐的传承还需要一支生机勃勃的鼓乐队伍。在前童,花桥派、柏树下派、隔墙里派等房派,有不少族人都是戏班子或民间乐队的乐手,他们也加入了这场“抢救”行动。

“人少的时候,排练活动只有五六个人,到后来能有二十几个人参加。”童校军回忆,为了供大家排练,锯板厂特地腾出一间活动室,还一并承担了吃喝上的开销。村民们也热情高涨,常常一大早就赶来,排练到傍晚才意犹未尽地离开。

“一首曲子,连续排练个五六天,也就逐渐成形了。”童校军说。

就这样,行会的曲目从最初断断续续的五首,逐渐扩充到了《娱乐升平》《欢锣喜鼓闹春正》《八段锦》《龙虎斗》《紫竹调》《剪靛花》《满江红》等十多首。即便新整理出的十首曲目,一时还难以完整演奏,但这些珍贵的工尺谱资料,却为前童元宵行会的未来,留下了无限的希望与可能。

“复原旋律

也是在‘修文物’”

2025年1月16日,宁波市演艺集团的排练厅里,丝竹管弦齐鸣,锣鼓铿锵,鲜少见地迎来了一次特别的录制。经过了4天紧张的排练,宁波市小百花越剧团与宁波市甬剧团两个剧团的乐队组成的40多人民乐队伍,首次“合体”将《将军令》《梅依栏杆》《三六》《红线袄》四首最新编曲的传统小调重新演绎。

去年9月,宁波市演艺集团与宁海前童镇大郑村签下协议,通过组织联建、活动联办、文化联创等多种形式,致力形成一批看得见、留得住、传得开的乡村文化内容,为乡村振兴注入源源不断的文化活力。

在“面碰面”的过程中,院团与乡村深度对接文化帮扶需求。

“大郑村是前童镇的下辖村,立足地方特色,恢复前童行会音乐是一个迫切的需求。”前童文化站站长卢尚志介绍,尽管经过老一辈们的抢救性收集,留下了不少文献资料,但这些音乐大部分停留在纸面上。再加上村里鼓乐队的老龄化,能读懂工尺谱的乐手更是少之又少,行会音乐面临着“有谱难唱、有曲难奏”的困境。

“从2024年11月到今年年初,我们用近两个月的时间恢复了四首行会曲目。”宁波市小百花越剧团的作曲董贤宇回忆,这场音乐修复工作好比“修文物”般磨人,但好在成果斐然。

回想起第一眼见到这些曲谱,董贤宇用了两个词——“惊讶”“好奇”。

因为一直从事民乐作曲工作,丰富的田野调查经验告诉他,这些从田间地头生长出来的音乐,往往带着一些地域特色的旋律和故事,值得深入挖掘。

“我们花了整整三天的时间,深入乡村,把需要修复的11首曲子,让老先生们哼唱出来,并录制成音频,作为后续修复工作的基础素材。”董贤宇说,让他意外的是,老先生们不仅音调极准,旋律也是烂熟于心,“基本不会唱错”。

抛去最开始的新鲜与激动,剩下的,就是漫长而孤独的复原过程。

“通常一首3分钟的旋律,需要花一个多星期的时间重新记录、修正、多旋律适配乐器……”按照民乐的作曲流程,董贤宇熟练地对采集来的音频进行了相似的拆分与整理。

然而,民间传承的方式通常是口耳相传,在传承的过程中,旋律可能会因为各种因素而发生变化,比如乐手的记忆偏差、演奏习惯或是即兴发挥等。

“这就要求我们在复原的过程中,不仅要忠实于原始音频,还要结合历史文献和专业的作曲知识,对旋律进行合理推断与修正。”董贤宇说,民乐的创作过程通常和写文章一样,讲求“起承转合”。“起”与“承”的部分,通常在结构上对称,旋律上相近;而转折的部分,要跳出原有的旋律框架,形成对比。

但在村民们哼唱的旋律中,有时是‘起’与‘承’的部分旋律相差甚远,或者“合”部的旋律没有很好地再现前面的主题。这就需要对旋律进行适度调整和创新,让整首曲目在保持原汁原味的同时,更加符合音乐的逻辑和审美。

此外,从单一旋律,到唢呐、笛子、笙、琵琶、扬琴等十多种乐器的重新编排,也同样耗费力气。

老先生们记录谱子的方式,大多是单一旋律的工尺谱,没办法做到多声部的配器。这意味着,要像写一首全新的曲目一样,重新编排,这也是最耗时的一个步骤。

尽管“修文物”的过程寂寞、孤独,但在董贤宇眼中,文艺工作者们“乐在其中”。

“乡土民乐中有着丰富的‘养分’,或是它独特的旋律、腔调,或是某种特定的演奏技巧。”董贤宇说,在修复过程中,《梅依栏杆》让他印象最为深刻,“这是我第一次听到这种旋律,听起来是在模仿抬阁一摇一晃的状态,但又非常新颖,和此前听过的大部分曲牌完全不同。”

“我想这既是给文艺工作者们的未来创作提供了新的灵感,也是传统民乐立足于自身文化土壤,探索传承创新的方向。”在他看来,古调新声里,文化基因的“双螺旋”正在破土生长。

从“背景板”

到“生活曲”

有学者认为,音乐文化历经时间的洗礼,已深深植根于各民族独特的生产生活方式之中,彰显出不同民族的审美理念和情感追求。

正如对于前童元宵行会来说,音乐的发展壮大、丰富了这一民间游艺集会活动的“声景叙事”,也将农趣、乡情、祈福等乡土文化元素融入其中。

“事实上,在宁波地区,像奉化吹打、象山渔民号子等这些传统音乐形式与前童行会音乐相似,原本都是当地民众在生产生活中创作出来的,是乡村文化的重要组成部分。然而,随着生产生活方式的变化,传统音乐逐渐淡出了人们的日常生活。”董贤宇说,无论是流传下来的工尺谱还是数字音频,保存下来的仅仅是音乐的“骨骼”,流动的“血液”仍旧需要乡村的土壤来滋养。

而从这一角度来看,前童元宵行会的音乐,无疑是“幸运”的。

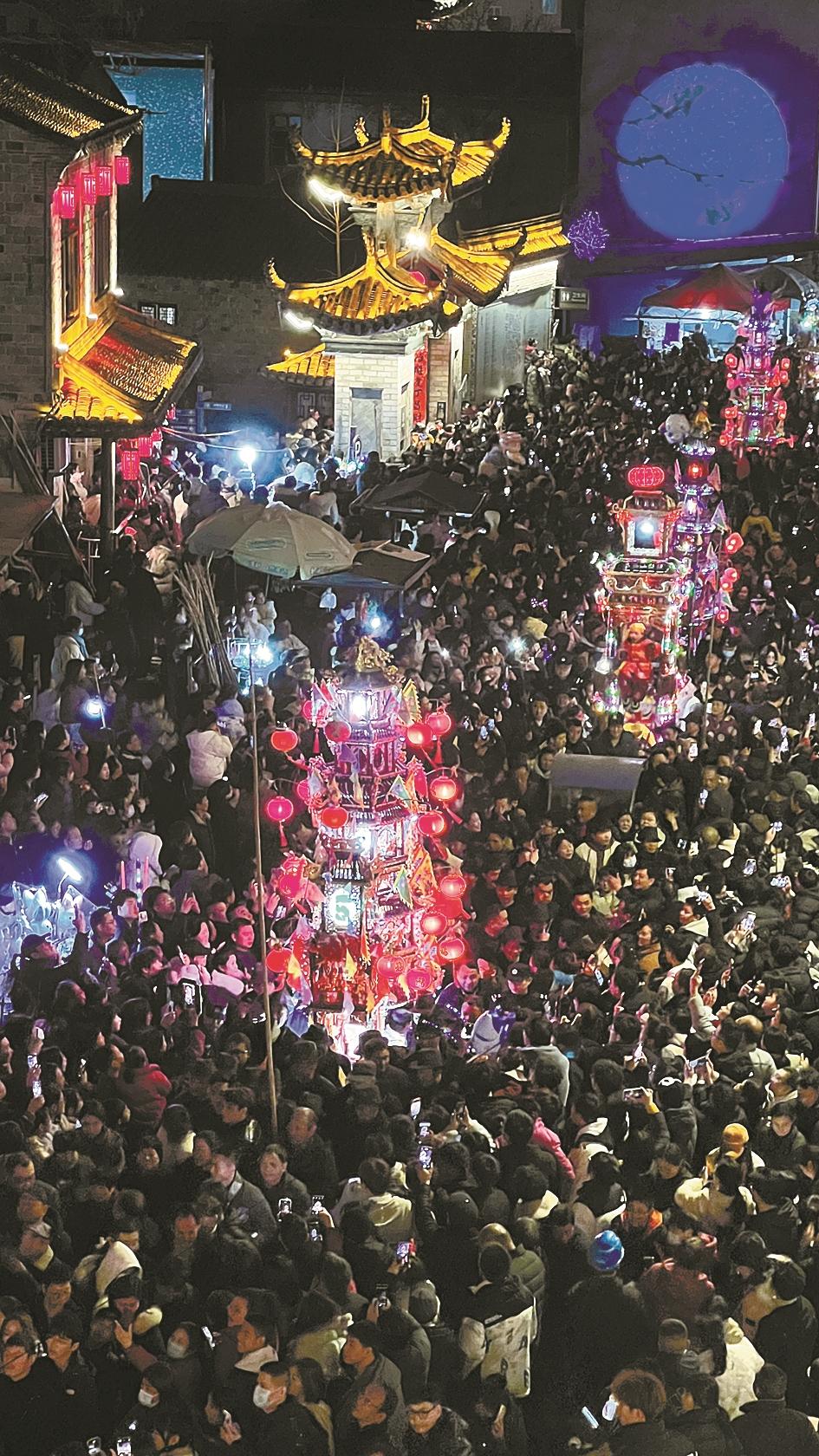

2014年,宁海前童元宵行会被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。近几年,巡游活动规模不断扩展,每年在正月十四、正月十五两天接连举办四场,行会音乐作为巡游活动的重要一环,有了生动的“应用场景”。

尽管如此,在传承与创新的道路上,前童行会音乐依旧面临着演奏人手不足、曲目创新乏力、传唱度不够等现实问题。

据卢尚志介绍,在意识到这些问题后,近几年,各房派也在不断培养年轻的鼓乐手,邀请非遗传承人讲授相关知识,鼓励村民参与学习。同时,借助文化特派员的力量开设民乐班,让更多的青少年加入进来。“目前,鼓乐手的年龄跨度已经从80岁到10岁,传承人越来越年轻化,为行会音乐的传承注入了新鲜血液。”

而在面对曲目创新乏力、传唱度不够等问题时,新的思考与解法仍是“刚需”。

“非遗是传统的,也可以是时尚的。”宁波市音乐家协会名誉主席、著名词作家陈民宪认为,非遗传承需要“见人、见物、见生活”,音乐更是如此。

首先,要“原汁原味”地保留乡土音乐的本真。

正如行会音乐本身是为仪仗队伍伴乐,轻快、喜庆的旋律与巡游队伍的行进步伐相匹配,就是地域特色的最好体现。“不仅如此,民间音乐还要和地方方言,也就是村民的“母语”紧密结合,这样才能传递出最地道的地域文化情感。”陈民宪强调,方言作为地方文化的根基,是传递乡情,承载乡愁不可或缺的元素。

其次,要深挖音乐里的故事叙事,丰富乡土音乐的内涵。

行会音乐中的每一首曲目,都承载着特定的历史故事和民俗寓意。比如《将军令》这首曲牌的作用,是以音乐号召、集结村民,加入队列;《梅依栏杆》《红线袄》便是传递参与行会的姑娘们的喜悦与祈愿……越来越多的情感叙事夹杂在鼓乐声中。

通过深挖这些曲目背后的故事,不仅可以增加音乐的吸引力,还能让听众更好地理解和感受乡土文化的厚度。

最后,要发掘乡土音乐中的共同情感。“无论是在国内传播还是国际传播,音乐都是跨越语言和地域的通用语言。而乡土音乐中所蕴含的共同情感,比如团结、喜悦、祈愿等,更是能够引发听众的共鸣。”陈民宪表示,无论是民间曲艺还是乡村小调,都需要有“呼吸”的空间,而非真空的展柜。

通过创新的传播方式,当非遗音乐从档案库走向大众,从学术课题变为生活方式,这场关于声音的文化接力,才算是真的“见人、见物、见生活”。