魏萍 汤丹文 黄银凤

梅园石,注定是一块会“说话”的奇石。

今年寒冬的一个午后,平日冷清的海曙区集士港镇丰惠庙内,一群宁波文保工作者聚拢在一面围墙旁,将四块砌于墙体中的残碑,小心翼翼地剥离开来。当泥土和石灰扫去,嵌在墙体中的浅紫灰色“梅园石”逐渐显露出来……

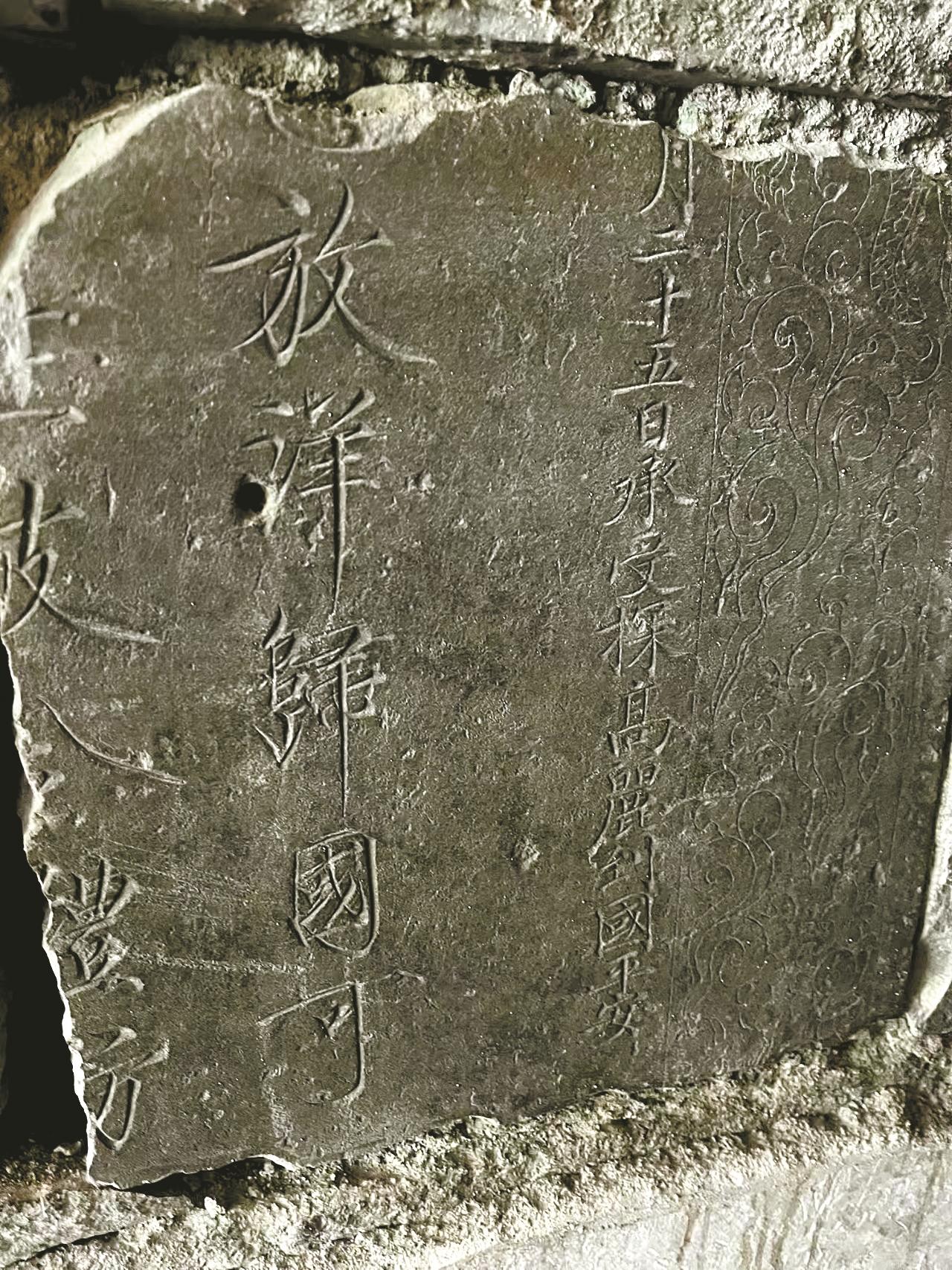

“这是宋徽宗付楼异御笔残碑,碑文所记,正是明州太守楼异关于废广德湖、填湖造田、造船出使高丽的奏请及宋徽宗的批复。”宁波灌溉遗产博物馆(筹)馆长裘燕萍揭示了四块残碑的“身份”。它们与距离丰惠庙一公里外的广德庵内矗立的两块御笔碑“同出一脉”。

梅园石被用来制作御笔碑,显示了这种产于一个小村庄的石材在宋代宁波作为建筑重器石材的地位。在宁波历朝历代的许多古建中,有着梅园石的身影。甚至,这块神奇的石头还漂海而去,与“青瓷帆影”“禅茶飘香”等一起诉说了宁波海上丝绸之路曾经的荣光。

1、梅园石狮,宁波与日本的石作之缘

在日本古都奈良,中国人会有重回“唐风宋韵”的深切感受。

建于日本圣武天皇天平年间(729年-749年)的奈良东大寺,其大佛殿是日本现存最大的木构建筑,充满浓郁的“唐风”。2008年,日本将奈良东大寺向联合国申报世界文化遗产,其中包括南大门的那对梅园石制作而成的石狮子。

石狮子雄踞在东大寺南大门两侧,“皮肤”呈紫灰色,威严高大,连基座通高3米有余。它面向大佛殿,前肢直立,后肢蹲踞,张嘴扬头,毛发卷曲,胸佩绶带和流苏,装饰简洁精致。石狮台座侧面雕刻的卷云、牡丹、莲花、鹿等精美纹饰,与宁波东钱湖遗存的南宋史氏望族墓道石刻群有异曲同工之妙。

经中日专家反复考证后发现,日本东大寺的这对石狮,是800多年前由来自中国的石匠所刻,这批工匠中有宁波人,所用石料也是来自宁波的梅园石。

在历史的洪流中,梅园石何以远渡东瀛成为中国文化传播的使者?

最早把日本奈良东大寺石狮子与宁波梅园石联系起来,源于2003年9月宁波市文物部门举行的一次海外寻珍活动。当时天一阁博物馆文物研究部一位专家仔细考察了东大寺的南大门后,指出门前的这一对石狮子,是由明州工匠雕刻的,而其所用的石材,应该就是出自宁波鄞江镇的梅园石。

日本文物界也有专家认同这个观点。比如,视宁波为“圣地”、曾上百次来甬交流考察的日本老人村上博优。

东大寺石狮子究竟乡关何处?这也引起了日本大和郡山市教育委员会主任山川均和滋贺县立大学教授佐藤亚圣的密切关注。他们对东大寺石狮子进行了石质鉴定,并多次来鄞江梅园山考察。

2007年,中日石刻专家在宁波举行中日石造物文化交流。山川均的研究成果表明,明州石匠伊行末等人不但用梅园石雕刻了东大寺石狮子,还雕刻了东大寺法华堂石灯笼。

山川均在其主编的《宁波与宋风石造文化》一书中,记录了日本方面对东大寺石狮子使用材料的调查经过:2007年,日方研究者来到宁波,考察了位于东钱湖一带的南宋石刻群及鄞江梅园石采石场;2008年,日方研究者将在宁波采集的梅园石样品与东大寺石狮子进行对比分析,认为二者几乎没有区别。

2008年,奈良东大寺石狮子与宁波梅园石的渊源最终有了最为权威的鉴定结果:日本国土交通省地质研究所原地质研究部长服部仁等专家鉴定,东大寺石狮子的石质与宁波梅园石同属火山砾凝灰岩类,岩相非常接近;整体带有淡淡的粉红色,有非常细的纹路,内含不纯物如石英、长石等,与梅园石有相同特征。

东大寺石狮子并非梅园石等石材以及“宋风”石狮子等石刻物流播日本的个例。

最近,宁波大学人文与传媒学院教授刘恒武与宁波大学图书馆馆员袁颖合作出版了新书《宋代海上丝绸之路输日佛教石刻研究》,该书是国家社科基金同题项目的优秀结项成果。而保国寺古建筑博物馆对梅园石的鉴定、调查、研究工作始自2016年,在对现存梅园石遗迹遗物进行系统梳理后,也有不少新发现。

根据专家们的考证研究,日本现存10多尊宋风石狮,基本是用梅园石等浙东石材雕刻,它们主要分布于福冈县、长崎县、鹿儿岛县等地。

其中,九州北部福冈地区是宋风石刻种类最丰富的地区,这一地区所存造型特征鲜明、时代相对明确的宋风石狮有8尊。福冈宗像大社神宝馆收藏的一对宋风石狮,雌雄成对,互相顾盼,雄狮两个前足捧一绣球,雌狮怀抱幼狮,底下台座雕刻有绣球、绶带等,充满喜庆祥和。

“持绣球、拥幼狮的形象,洋溢着宋式民俗气息和审美趣味,方形如意足台座也体现出一种纯粹的中国匠意。就石狮细节雕饰而言,圆形方孔钱状的绣球装饰属于典型的宋式吉祥图案。石狮造像自整体到细节都浸透着浓浓的中国意趣,不见丝毫对日本同类造像元素的吸纳与折中,基本上隔离于日本狮子造型谱系之外,对此,合乎逻辑的解释只能是这些宋风石狮制作完成于中国。”刘恒武说。

刘恒武将宗像大社宋风石狮背部“日本建仁元年”字样的纪年铭视为舶载输日宋风石狮年代推定的关键证据。这个纪年即宋嘉泰元年,也就是1201年。

“这是有关宋风石狮极为珍贵的直接时间参数,表明日本现存中国石狮拥有刻度清晰的年代标尺。此铭应是后来追刻的,故而纪年略滞后于雕造年代,但它对于日藏同类宋风石狮的断代仍具有重要意义。”刘恒武说。

此外,近年来,在日本九州等地区陆续发现了“萨摩塔”,专家推测其为南宋遗物,因其石材矿物质成分大多与宁波梅园石接近,故很可能是在宁波当地取材雕刻完成,而后从明州港装舶输出到日本。

鹿儿岛大学的高津孝、桥口亘等日本学者对九州南萨摩市坊津萨摩塔石材进行取样分析,并将其与宁波梅锡村出产的梅园石做了岩石对比研究。结果显示,萨摩塔石材和梅园石都属凝灰岩,矿物成分构成模式相似,岩石学特征一致,二者应是同一种石材。

2009年10月,日本奈良举办了一个展览,展出一批宁波与日本文化交流特别是佛教交流的珍贵历史文物,这个展览名为“圣地·宁波”。从某种意义上而言,筑造了“圣地”宁波在日石刻遗存的,就是梅园石。

2、梅园石韵,千年的前世今生

宁波产梅园石为什么会以石狮、萨摩塔等石刻物的形式出现在隔海相望的日本?梅园石等宁波石材“漂海”这一过程为何会发生,又是怎样发生的?

山不在高,有“石”则名;水不在深,有“石”则灵。这句话用来形容宁波鄞江镇出产的梅园石再恰当不过了。

时近年末,笔者来到鄞江镇梅园村。梅园村现有梅锡、梅溪等多个自然村落,沿山脚散开,南北相距不过2公里。梅园石就产于这片狭小的区域。

穿过梅园村,我们直奔华兴宕,它位于梅园村的梅锡,是现存面积最大的古宕口,据说也是最古老的梅园石宕。

已是严冬时节,芦花在瑟瑟寒风中抖动,眼前这一池碧水,越发显得幽深寒寂。同行的老石匠滕师傅说,华兴宕常年不枯,深约56米。

滕师傅和石头打交道三十多年了,当地村民亲切地称呼他为“阿二师傅”。他对于梅园石如数家珍。

石头的“家”,书面的叫法是“石场”“石宕”“石材厂”,宁波人俚俗的叫法是“塘”或“塘山”。

梅园石开采基本为露天从上向下,选取低矮山坡开始,逐步将整座石山凿平,再继续向地平面以下掘进,直到留下岩壁峭立、深不可测的石塘。开采出来的石材坯料分为大料、块料、毛料,通过水路运往目的地。

梅园山是四明山的余脉,四明山重峦叠嶂,其东正脉自蜜岩山向东分为两支脉,其中一支由建岙山转向锡山,锡山有一余脉正是梅园山。这里独特的气候、地质、水系等条件孕育了梅园石。山下梅溪、梅锡两处所产梅园石最为优质,历史最长,开采规模也最大。

除了梅园石,其实这一带还出产宁波的其他名石,如小溪石、大隐石等。小溪石产地在鄞江镇光溪村附近,与出产梅园石的华兴宕距离仅6公里;大隐石产地在余姚大隐镇附近,与华兴宕也就20余公里之遥。

这里名石辈出,缘于一项泽被城市千年的水利工程——它山堰的建设。

唐大和七年(833年),鄮县县令王元暐为根治水患,率众修筑它山堰。时至今日,它仍发挥着阻咸蓄淡、泄洪排涝、引水灌溉的功能。当时工程进行中需要石材,也让鄞江一带采石业兴盛起来,出现了大大小小的采石场。自那时起,小溪石和梅园石崭露头角。

鄞江镇在宋代时称“小溪镇”,王元暐在小溪开采的筑堰之石,后世称为“小溪石”,被广泛应用。

小溪石和梅园石有何区别?小溪石为火山碎屑岩,颜色酱红,难觅大石料,大多被凿成长条石、方石板之类,作为宅第、桥梁、道路等建筑用材。而梅园石为火山砾凝灰岩,色呈浅灰紫色,石质细腻,硬度适中,自唐宋以来被大量用于建筑装饰和雕刻。

南宋建都临安,明州(宁波)成为京畿之地,达官巨贾辈出,“满朝朱紫贵,尽是四明人”。甬上望族尤其青睐梅园石,用作建筑的装饰雕刻,以彰显身份。

鄞县史氏家族是南宋宁波最显赫的名门望族,民间有“一门三宰相,四世两封王”之说。他们死后,多葬于东钱湖畔。

20世纪90年代,人们在东钱湖畔发现南宋史氏望族墓道石刻群。数百件石笋、石鼓、石羊、石虎、石马、武将、文臣相对而立,历经八九百年的风吹雨打,仍然栩栩如生。这些精品石刻大部分为梅园石制,造型比例适中,线条流畅,精美传神。

至明清时期,政府出台匠户制,规定石工家庭世袭相承,梅园石开采勃兴。清道光年间,梅园石两度遭禁采。

20世纪初,梅园石又得以重新开采。随着宁波商帮在沪、杭、京、汉等地兴建桥梁、学校、宅邸、墓园,梅园石用量再次激增。上海四明公所、湖北沙市老同震银楼等建筑构件中,都有梅园石的身影。

而宁波的一大批古代建筑中,梅园石的运用更是层出不穷:

天一阁门口的石狮子、月湖西岸崇教寺遗址出土的石经幢、阿育王寺舍利殿的四大金刚和天王殿的雕花门鼓等,用的都是梅园石;鄞州东钱湖镇韩岭村的庙沟后石牌坊,采用梅园石造,是我国木坊向石坊转型时期的重要实例;

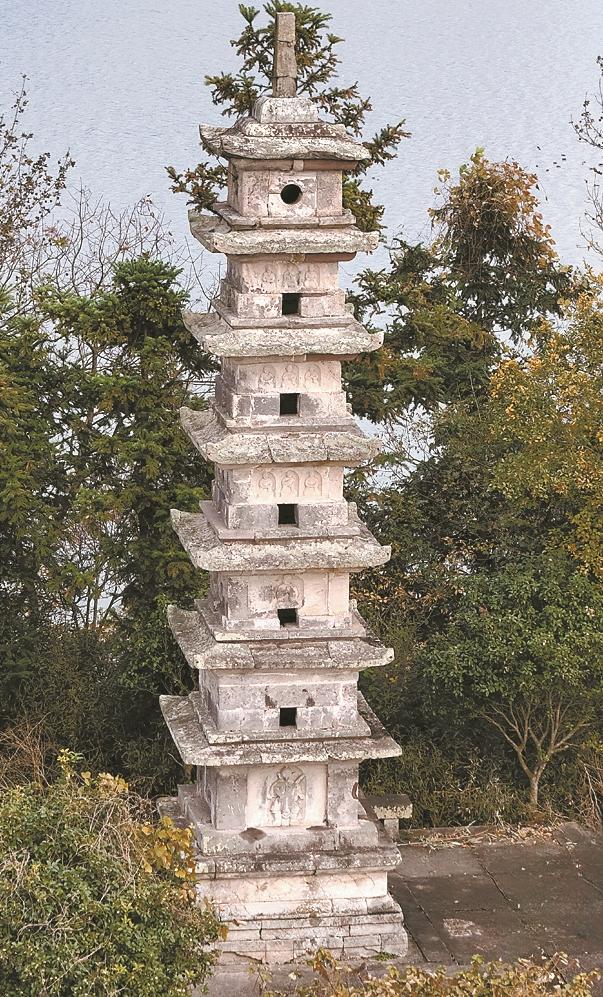

不少以梅园石为材料的建筑和雕刻甚至成了国宝级文物,比如,全国重点文物保护单位——东钱湖畔的二灵塔,塔身的壁龛和雕像,工艺水平高超,所用材质多为梅园石;

梅园石的耐风化性,保证了桥体的稳健,因此宁波留存至今的石桥,大部分是梅园石制造,包括奉化的福星桥和广济桥、余姚的通济桥等。

时至今日,由于梅园石存量不多,被列为文化遗产点实施保护,已停止开采。

3、梅园石作,如何能向海而去

作为一种地方石材的梅园石及其石刻物,何以能够通江跨海流布日本?

这与梅园石产地——明州(庆元)港城在宋元时期发达的内河交通及海上航运有关。

以石材质量而论,梅园石也许并非极品,但以远距离外输条件而论,梅园石拥有无可比拟的优势:

梅园村一带的采石场就在鄞江附近,可以利用周边水路进入鄞江,再从奉化江水道直达宁波三江口。而石材运至三江口之后,近可满足宁波城内外的石作需求,远可顺甬江航道输出海外。

但令人感到吊诡的是,无论中国还是日本,对中日贸易最为繁盛的两宋时期交换物资的记载,都只描述了丝绸、茶叶、典籍、钱币等物品,罕有文本提及石材。

21世纪初,宁波市文保专家研究后提出,宋代宁波去日本的商船,常常将梅园石、小溪石等石材当作压舱石,既增强船只的抗风浪性,又可将石材作为石雕原料在日本出售。

这一说法,在2012年象山“小白礁Ⅰ号”出水文物中已得到了印证。

宁波市文化遗产管理研究院院长林国聪当时担任“小白礁Ⅰ号”考古队队长。据他回忆,“‘小白礁Ⅰ号’沉船遗址中后部船舱最底层,整齐排列着五列薄石板材,它们南北向斜立并靠。这些产自宁波鄞江一带的小溪石板材有300多块,显然是最先装载的船货,起到良好的压舱作用。经过对石板材产地和‘小白礁Ⅰ号’船体木材分析,专家们推测该船当时是从宁波始发,东南亚是其航行贸易的可能目的地。”

这一发现,引起了宁波文保界的广泛关注,它有力证实了一点:千年以前宁波石材就随海运船只抵达海外。

而“小白礁Ⅰ号”压舱石的发现,不是个例。1995年12月开始的象山港明代战船发掘中,在象山船的纵向两列“龙筋”装置处发现大量压舱石的存在,为《明史·兵志》中关于“下实土石”和“中为寝处”的记载找到了实物例证。“研究表明,当时宁波去日本一带的商船,常将宁波石材当作压舱石或碇石,也当作优质建筑或石雕原料出售。”资深的宁波文保工作者谢国旗如是说。

对于在日本发现的古代中国石刻的源流问题,中日专家的探索和研究从未停止。

宁波大学外国语学院副教授、日本研究所所长李广志经多方考证,从援建日本东大寺的宁波匠人入手,还原了一段中日文化交流史的佳话:

12世纪末,日本东大寺曾一度毁于战火。重建过程中,由于日本工匠无力修复,工程负责人、日本僧人重源,委任中国铸造师陈和卿为总技师,指挥两国匠人重建。

重源曾三次到明州,还一度在阿育王寺挂锡,熟知明州的建筑情况。而在南宋时期,宁波地区的建筑设计、石刻等方面已经发展到较高水平。

当时,正值史氏家族在东钱湖畔修造墓地,重源很有可能目睹过史氏家族墓前的石像群。这一历史记忆也许成为他召集中国石工“字六郎等四人”的动因之一。当然,日本没有上好石料,缺乏高超技术的工匠,也需要外援。

就这样,宁波工匠伊行末等人随重源来到日本,加入重修东大寺的行列。这期间,大批宁波产的梅园石也发往日本,用于建筑和雕刻。

李广志认为,伊行末完成东大寺援建后,携家眷在日本定居下来。伊行末名字的最早出处,见于奈良县宇陀市的大藏寺层塔,该塔造于1240年,其铭文写道:“大工,大唐铭州(明州)伊行末。”明白无误地表明伊行末是宁波人。

伊行末卒于1260年,后人继承其石刻风格,光大他的事业,他们活跃在日本镰仓南都一带,形成了个性鲜明的石刻流派,这正是日本石刻工艺史上赫赫有名的“伊派”。“伊派”同时也是日本另一石工名派“大藏派”的鼻祖。

对于在日本发现的古代中国石刻的源流问题,刘恒武也有不少新发现。

他认为,除了日本京都、奈良及其周边留存的中国南宋东渡石匠的石刻作品之外,其余目前发现的宋风石狮以及萨摩塔等石造物,大都是舶载输出品,是南宋时期通过船舶将石刻成品从中国运输到日本的。

以萨摩塔为例,日本现存萨摩塔系中国工匠以宁波石材在宁波制成。萨摩塔有三大特殊性:其石材大都是宁波梅园石;在日本无传承脉络,仅存续于特定历史时段;萨摩塔集中分布的区域均是宋代海商足迹所到之地、宋舶帆影历经之所。这表明,其雕制地是宋代明州。

也许,梅园石向海而去的背后,就是宁波的能工巧匠。正是他们,开创了宁波独有的“海上石作之路”。

4、梅园向海,桧木浮海而来

保国寺,是宁波最早的“国宝”,它亦与向海而去的梅园石结下了不解之缘。

作为国家级重点文保单位,2016年,它与宁波的上林湖越窑遗址、永丰库遗址、天童寺4处遗产点被列入中国“海丝”申遗史迹名单。保国寺的建筑文化,如果从海洋的角度去认知,非常有意思。

保国寺门口有座唐代经幢,建于唐开成四年(839年),原为慈城普济寺旧物,1984年移置于此。保国寺古建筑博物馆为何会去研究梅园石?也与这座经幢有关。

2018年,在一个“宁波梅园石分布调查和深度研究”课题座谈会上,与会专家一致认为,这座唐代经幢可被认定是目前所知宁波最古老的梅园石造物遗存。

不单是它,保国寺古建筑博物馆在2016年的一项调查显示,寺内雕刻古朴的宋代云龙纹石几、断代清晰的宋代大殿佛台、栩栩如生的明代圆雕石像生、彰显人文气息的清代寺志碑刻以及意趣盎然的民国石柱等,均系梅园石所制,构成了一条时间有序的梅园石文化“遗产链”。

就在那次会议上,保国寺古建筑博物馆启动了梅园石分布调查和深度研究的课题研究,期望在加强馆藏梅园石造物保护的基础上,进一步调查梅园石外传分布的范围,探究挖掘梅园石在文化传播交流中蕴含的历史和时代意义。

在全面摸清梅园石等建筑材料的历年家底普查中,又有另一发现:通过抽样调查,保国寺大殿中发现存在用桧木制成的构件。

《宝庆四明志》称它为“罗板”,说它生长不易,要“率数岁而成围”;是漂海来到宁波,所谓“贾舶乘东北风至”。

在东亚建筑文化圈,对建筑材料的选用上——以木为栋梁、以石为基础,这不仅表现出东亚建筑文化的同一性和地域性,更让日本的木材、中国的石材成为古代中日海上丝绸之路上重要的大宗贸易商品。

在此过程中,以宁波梅园石和日本桧木为主角的“木石漂海”,呈现了一幅怎样的场景?这正是保国寺古建筑博物馆负责人徐学敏发起“木石漂海”海丝研究项目的初衷。在他看来,追溯“桧木”由日本进入宁波的肇始,与那个曾三次渡海入宋的日本僧人重源有关,他是重修东大寺聘用明州工匠的主事人。这就是宁波梅园石与日本桧木的因缘传奇。

1167年,首次入宋时,重源巡锡了宁波郊外的天童寺和阿育王寺。当时的阿育王寺“破坏年久,营造失便”。1196年,作为管理重修东大寺施工的重源,从周防国(今日本山口县东南部)运输木材赠与阿育王寺修缮舍利殿。

桧木在古代日本被奉作宫殿、寺庙的专用木材,彼时的周防国拥有大片的桧木林地。徐学敏推断,《育王山妙智禅师塔铭》中记载的重源援建阿育王寺舍利殿所用的“良材”,大概率就是桧木。

日本僧人荣西也从日本运来“百围之木”重修明州天童寺千佛阁。宋徽宗御笔碑所题付的楼异的孙子楼钥,在其著《攻媿集》的《天童山千佛阁记》篇章中,描述了运送木材的场景:“二年果致百围之木凡若干,挟大舶,泛鲸波而至焉,千夫咸集,浮江蔽河,辇致山中。”

徐学敏推测,天童寺和阿育王寺在南宋时期被列入五山十刹,在国内外享负盛名。并且天童寺作为临济宗的祖庭,是荣西问道参禅之地,对其有“摄受之恩”。故这“百围之木”,为桧木的可能性极大。

相比之下,北宋创建的保国寺并没有那么大的名气,既得不到日本木材的捐赠,也鲜有大面积修缮的经历。但是,发现在保国寺大殿及大殿的多处斗拱中存在“桧木”,这些桧木是何时被使用的?这种外来木材到底来自哪里?

2023年,保国寺古建筑博物馆邀请北京大学考古文博学院对大殿木构件进行碳14测年,确认存于大殿的“桧木”砍伐于南宋时期。此外,近年来,保国寺古建筑博物馆与南京林业大学等科研机构持续开展合作,现已从保国寺大殿桧木构件中完成了DNA的提取及标记开发,目前正在尝试序列拓展和溯源研究。也许不久的将来,保国寺大殿中桧木的来源地可以从科学实证的维度进行确认。

在保国寺净土池旁边,立有一块清雍正十年(1732年)的《培本事实碑》,上面写着“乃敢浮海伐木购材,始葺山门,继修正后两殿……”说明至少在清代保国寺的某一次较大规模的修缮行动中,所用木材通过“浮海”而来。

桧木“复活”,“梅园”留香,跨越千年。

2019年,保国寺古建筑博物馆与日本竹中大工道具馆一起举办了“哲匠之手——中日建筑交流两千年的技艺特展”,并邀请日本的木工匠来保国寺交流。日本竹中大工道具馆还将桧木金轮继赠与保国寺。金轮继是一种极为复杂的榫卯拼接结构,也是我国唐代的一种建筑修补方式。这一技艺经由日本遣唐使活学活用,在日本一直传承至今。

如今,全国首家以灌溉遗产为主题的博物馆——宁波灌溉遗产博物馆主体建筑已经结顶,其外墙正是用梅园石拼贴的。建设中的天一阁南馆工程,也将使用梅园石等建材。

宁波之石,渡重洋而去东瀛;日本桧木,泛鲸波而入明州。“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展”,宁波梅园石千年传奇,为习近平总书记关于亚洲文明对话以及人类命运共同体的论述,提供了最佳的例证。