汤丹文 文/摄

月湖,究竟是个什么湖?

月湖,自然是宁波的“母亲湖”。这里,原本是明州城内的一片低洼积水之地。唐贞观十年(636年),正式开凿成湖。唐太和七年(833年),它山堰建成,源头活水通过南塘河引入月湖,解决了明州百姓的饮用水问题。因为有了鼎鼎大名的天一阁藏书楼,现在的月湖,更多地被冠以“书香月湖”之称。

月湖,究竟是个什么湖?我开始思考这个问题,源于一本书的前言。张如安和李亮伟先生在《天一阁·月湖诗词精选注释》中这样写道:四明乃一大“诗窟”,月湖则居诗窟之中心。

千年月湖自然会留下历代文人的吟咏,而诗词数量之多,大大超出了我的想象。

其实,几年前,天一阁博物院的龚烈沸先生就纂辑了《天一阁·月湖历代诗词汇编》,里面收录了宋代至民国322位诗人的诗词1256首。《天一阁·月湖诗词精选注释》选注了219位诗人的诗词940首。

这些诗词结集成书,构成了月湖的“诗史”。

我捧读月湖“诗史”,除了了解到不同时期月湖的景观风物、人文生活,最大的感受是两个字:“众乐”。

1

“众乐”两字,要从月湖边的一个亭子说起。

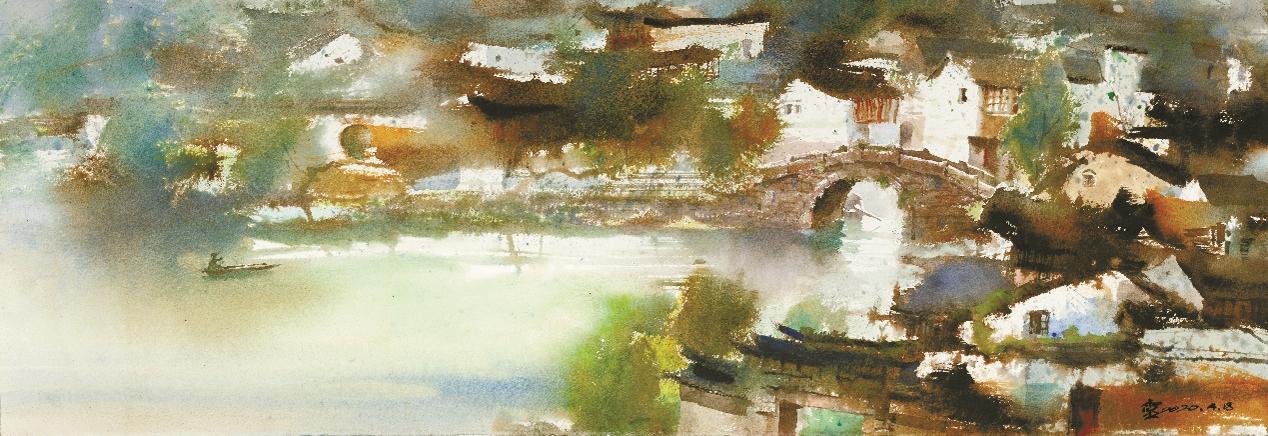

宋仁宗嘉祐年间,明州太守钱公辅率众对月湖柳汀一带进行了大规模整修,挖泥为堤,积土成洲,筑偃月堤,并在憧憧两桥之间建造了“众乐亭”。

至于建亭的初衷,他在《众乐亭诗二首序》中这样写道:“众乐亭居南湖之中,南湖又居城之中,望之真方丈、瀛洲焉。以其近而易至,四时胜赏,得以与民共之。民之游者,环观无穷而终日不厌。”

不难看出,钱公辅建亭的初心是以众乐亭“四时胜赏,得以与民共之”,进而使之成为“民之游者,环观无穷”的标志性文化景观。可以这么说,在众乐亭建成之前,月湖还是一个处于城市边缘、人迹罕至的“野湖”。

而一个小小的亭子,如何成为明州首个文化“地标”?钱太守颇费了一点心思——他请来当时的一众名人唱和。用现在的话来说,钱太守是一个很懂利用名人来传播城市形象的官员。

在《天一阁·月湖诗词精选注释》的前几页,我看到了王安石、司马光、吴中复、邵必、郑獬、陈汝羲、陈舜俞、胡宗愈等这些北宋文坛大家和朝廷官员的同题诗。他们不管来没来过明州,众口一词为钱公辅的众乐亭“背书”。

在他们的诗中,无论是司马光赞其“风月逢知己,湖山得主人”,还是吴中复“从此郡图添故事”,虽不乏对钱公德政的溢美之词,但也算得上真情实感。这些诗渲染了月湖的无边风物以及对建了“众乐亭”的月湖能成为欢娱之湖的期待。“日落使君扶醉归,游人散后水烟霏”,这是郑獬《寄题明州太守钱君倚众乐亭》中的一句。可以想见,当时的官场是以“与民同乐”为乐事,他们并不忌讳自己“醉归”的样子展示在百姓面前。“游人来看使君游,芙蓉为楫木兰舟”,这是当时明州和谐、众乐的景象。

如张如安先生在《北宋宁波文化史》中所说,“众乐亭”的命名以及“独乐乐不如众乐乐”的提出,本身就是“对大众游赏审美活动的一种有意识的倡导”。北宋月湖呈现的以“众乐”为灵魂的市民性游乐景观,在月湖的历史上具有特殊的地位。

“众乐”,可以说是月湖之所以成为月湖的缘起。

2

北宋年间的月湖是幸运的,钱公辅之后,又一连遇到了好几任青睐它、呵护它的父母官。

钱公辅之后的元祐八年(1093年),刘淑主政明州,再次疏浚月湖。刘淑的后任是刘埕,他的到来,使月湖再度迎来了大规模基础建设的契机。

在任上,刘珵不仅全面治理月湖,环植松柳,还填淤土积累成十洲,筑十洲阁。他以花屿、松岛、柳汀、芳草洲、竹屿、月岛、菊花洲、烟屿、雪汀、芙蓉洲命名各洲,千年风雅月湖的十洲景观得以形成。

而这一切,距钱公辅知明州不过三十余年。从此,月湖十洲成了明州诗意的象征,成为诗人不断吟咏的对象。明人汪坦在《南禺丰公西湖小集奉酬》一诗中这样唱酬:“自有湖山多胜宴,幸闻诗乐信无前。”

更令人惊异的是,对于“月湖十洲”的吟咏,历时近千年。历朝历代的文人以自己的审美取向和才情,以诗词文赋,赋予“月湖十洲”不同的生活意义,并抒发他们的快乐:“花屿,可频著春屐,可沉醉花荫;芳草洲,可踏青拾翠,可修禊觞咏;柳汀,可折枝送友,可立桥闻莺……”

这些,可都是人生的乐事。

3

在古时的月湖,无论官员还是平民,无论雅士还是俗人,都可以找到各自的快乐。

从小在月湖边长大的徐晓虹,致力于研究月湖的休闲文化,在她眼里,月湖不仅可游可玩,诗、书、茶、酒、花等让古人快乐的元素,哪样都不缺。

比如月湖有美食。南宋的吴潜曾作《水调歌头·戊午九月偕同官延庆阁过碧沚》:“右手持杯满泛,左手持螯大嚼,萸菊互相酬。”这里的“螯”就是蟹钳。这样的场景与当下宁波人吃夜宵“老酒咪咪,蟹脚剥剥”何其相似,却又上了一个档次。

月湖有美酒。清人童槐在八十岁生日那天吟出这样的诗句:“红莲阁下陶家土,五百余年化为我。腹似鸱夷口似瓶,吸十洲春奚不可……可化春酒为西湖,尽祝余年似春酒。”这里,西湖就是月湖;“十洲春”,是当时月湖贡酒的品牌。

月湖也少不了茶。宁波的茶文化研究专家竺济法老师告诉我,北宋的舒亶曾在月湖花屿的湖心寺上赋茶词:“金船满引人微醉,红绡笼烛催归骑。香泛雪盈杯,云龙疑梦回。不辞风满腋,旧是仙家客。坐得夜无眠,南窗衾枕寒。”

竺老师解释说,诗中的“金船”指一种金质的盛酒器;“香泛雪盈杯”指茶汤沫饽;“云龙”是宋代印有云龙图案的贡茶,这里泛指优质名茶。而“风满腋”则借用卢仝《走笔谢孟谏议寄新茶》中的语句:“七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。”这两腋生风、仙家般的快乐,令今人艳羡。

对老百姓来说,月湖还有他们生活必需的“湖市”之乐。这个市场依托月湖的物产而形成。全祖望在《湖语》中描述了湖市之晨的热闹鲜活场景:“晨屐所至,不时可需,如菱如芡,如莼如菰。葱葱青青,以备晨蔬。有鲫缥青,有虾粹白……”

为什么古时宁波龙舟竞渡放在农历八月十六?月湖的诗也给出了答案。

还是那个童槐,曾写下月湖龙舟竞渡的盛况:“一湖忽鼎沸,钰声鼓声水声人声兼。开帘不敢面湖立,夭矫群龙势争入……龙乎尔何来,来自城南社。六艘千画楫,聊当将军马。”这首《秋湖竞渡歌》除了描摹竞渡盛况,更揭示了竞渡“为亲娱”的事实:“岂不知竞渡遗风遍海内,节过端阳毋乃赘。乡老史直翁,八月为亲娱。”

史直翁就是南宋宰相史浩。这与宁波人推迟一天“八月十六过中秋”是因为史浩要从杭州回来与母亲相聚同乐,互为印证。

观剧,也曾是月湖士人百姓的娱乐项目。清代诗文大家、擅画墨梅的宁波人姚燮,为后人留下《满庭芳·春夕月湖众乐亭观剧》词作:“斜月自依锦照,莺巢断,谁觅凄歌。”

每逢宁波人的“四时八节”,月湖就是一片欢乐的海洋。在明人张岱笔下,清明踏春时的月湖呈现了这样的快乐场景:“桃柳烂漫,游人席地坐,亦饮亦歌,声存西湖一曲……”

上元灯会、新春赛神、中秋赏月、重阳游酌等,那些曾经的场景表明,宁波人在母亲湖的千年怀抱中,都是奔着快乐而去。

4

已故的宁波地方史学者方祖猷先生,较早地提出了“月湖文化”的概念。他在21世纪初撰写的《月湖文化简述》一文中认为:在千余年的岁月流逝中,月湖这片土地上沉淀着深厚的文化积层,大体上可以归纳为十六种,即儒家文化、书院文化、藏书文化、世家文化、辞章文化、书画文化、音乐文化、宗教文化、商贸文化、群众文化、休闲文化、园林文化、碑林文化、酒文化、医药文化、科技文化等。

和杭州的西湖文化、绍兴的鉴湖文化一样,月湖文化也是一种复合型的地域文化。比如,月湖的书香文化,就包括了学术文化、书院文化、藏书文化、诗词文化等。月湖曾经的形象标识语也为“浙东邹鲁,江南明珠”。但是,在“书香”的底色之上,宁波人在月湖之上的追求,用“众乐”两字应该能概括了吧?

其实,宁波人视读书、藏书等,亦为人生“乐事”。在月湖竹洲,大学士楼钥构筑了藏书楼“东楼”,以“坐穷千里目,笑拥一楼书”为人生一乐。《碧沚杨文元公书院记》里这样记载:“湖上四桥,游人如云,而木铎之声相闻。”这里的“木铎之声”就是书院的铃声。这种游玩与读书不悖、世俗与精神相融的场景,是月湖曾经的欢娱。

我的高中同学、北京大学中文系教授陈晓兰有着宁波人共同的感受,她的博士毕业论文是研究南宋四明地区的教育与学术。在后记中,她深情地写道:“儿时玩耍的锈蚀残损的‘绍兴元宝’,标识了四明繁华时代的开始;上学时天天经过月湖,南宋湖上讲学盛况曾令五百年后的全祖望遥想不已……而对自身来处的好奇和兴味,正是我们读书为文最朴素、执着的原因吧。”

5

新中国成立后,月湖发生了翻天覆地的变化,月湖边的深宅大院成为百姓的民房。月湖一带,更多地作为充满烟火气的市井里巷而存在。

然而,我们仍然能从“一地鸡毛”的生活中,领略月湖带给我们的欢乐。我小时候,对月湖的最深印象是芳草洲上的儿童公园。对二十世纪六七十年代出生的宁波人而言,儿童公园里的大象滑梯、旋转木马等,是童年最快乐的回忆。

1993年年底举办的首届月湖灯会,也令人印象深刻:“随着各种焰火铺满天际,倒映水面,火树银花,月湖公园成了灯的海洋、彩的世界,数以万计的观灯者如潮水般涌来……”

二十多年前,当时的月湖街道举办了月湖文化艺术月,笔者有幸也参与其中。除了诸多社区文化活动外,最出彩的是请来了著名戏剧家、有“巴蜀鬼才”之称的魏明伦,创作了《宁波月湖铭》。他三易其稿,最终从万言中提炼出900多字,写就“此湖蝉联天一阁,得天独厚;此月烘托高丽馆,附丽交辉”等名句迭出的赋作,又一次以诗文传播了月湖的形象。

今年以来,月湖“众乐”场景又多了起来。龙年春节前的廿九夜,月湖景区南区天空上演“龙飞凤舞”,引得市民到场围观,人山人海。人们在仰望夜空的仪式感中,借辰龙腾空、彩凤起舞,祝福宁波更加美好。5月,在天一阁·月湖景区及周边的镇明路、共青路,成功地再现了宋代“宰相嫁女”的场景。“爱在书香月湖·520宰相嫁女”致爱婚典活动,成为近年来唯一穿行于宁波主城区的古装婚庆巡游。短短几天时间,自媒体播放量就超过30万。

6

让我们再次回到千年之前钱公辅对月湖的初心。他在诗中,对当时月湖的快乐场景作了这样的描述:“宴豆四时喧画鼓,游人两岸跨长虹”;对未来的月湖,他的期许是“他年若数东南胜,须作蓬丘第一宫。”可以想见,钱公辅很想把月湖建成明州“众乐”的人间仙境。

独乐、众乐,还是后乐?这个话题是历代中国文人或是有良知的官员一直所思考的。宋代政坛、文坛一代大家司马光曾在洛阳建私家园林“独乐园”,并在自撰的《独乐园记》中称:“叟愚,何得比君子?自乐恐不足,安能及人?”但是,他为钱公辅的月湖众乐亭写来“风月逢知己,湖山得主人”的诗句,并告诫“使君若独乐,众庶必深颦”。

可见,“与民同乐”还是那个时代的主流。而范仲淹的“后乐”之说,虽有情怀,其实也是把自己置于众人之上的。

今人魏明伦所作《宁波月湖铭》,也对月湖的前景作了这样描述:“众乐亭遗址可寻,独乐不如众乐;芳草洲茂林犹在,孤芳怎及群芳。四面无墙,游客自由来往;八方坦路,公民平等消闲。”

可见,“众乐”是月湖之所以成为月湖的初心,亦是它的所归;“众乐”是平等之乐,亦是各有所乐;“众乐”是月湖满足人们各自对美好生活的向往,实现他们“中国梦”的终极目标。

“天一书香,众乐月湖”,也许,这就是我们对未来月湖的期待吧!