汤丹文

对那些宁波籍翻译家的关注,源于草婴。去年6月,这位俄罗斯文学的翻译大家在百年诞辰之际,与他的夫人盛天民一起,落葬同泰嘉陵,魂归故里。而今年3月,宁波图书馆永丰馆里的草婴文献馆落成,可算他终极意义上的精神返乡。笔者两次参与其间,所遇所想所感,对以草婴为代表的宁波翻译家们有了更深刻的认识。

去年在同泰嘉陵的现场,我抓拍到了一张照片:草婴的女儿、旅美画家盛姗姗女士在致辞中抬头望天,眼含热泪,似是与天上的父母对话。她说的一番话让人动容:为完成列夫·托尔斯泰小说全集的翻译工作,父亲日译千字,雷打不动,就连长女生重病也未放下手中的笔。

是什么样的力量支撑了草婴,在这种情况下为了不耽误翻译工作,而做出如此决然之举?

今年草婴文献馆落成,甬籍文化大家冯骥才发来贺辞,他说:“草婴先生是中国当代伟大的翻译家……他更是一个有自己理想的知识分子,有很强的社会责任感,特别是当他选择了托尔斯泰之后。”

作家赵丽宏传来祝贺视频,他如此评价草婴:“他是一个巨人,想起他,我的心里很自然地涌出两个词:一个词是‘桥梁’,另一个词是‘脊梁’。”

这些话语,不但把草婴定位于一位翻译大家,更凸显了作为一名有良知的中国知识分子,他的信念、思想和担当。而这些,也是宁波籍的翻译大家们所共有的。

(一)

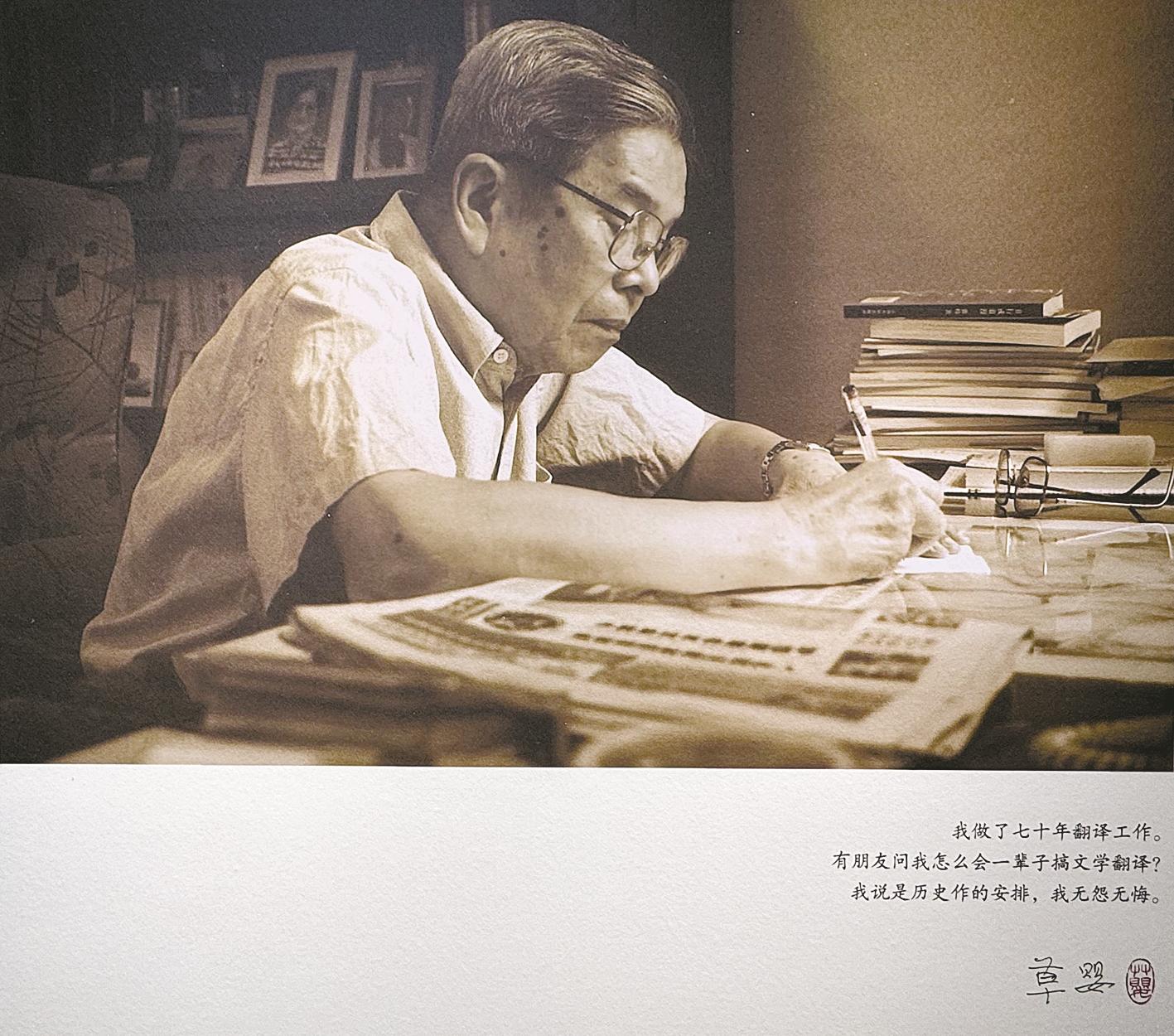

有一件事让我不解,为什么草婴在将近花甲之年,才立志把托尔斯泰小说全集翻译、介绍到中国?“一辈子做一件事”,这句话被许多媒体引用,其实他的原话是:“我这一辈子就只想做好一件事:文学翻译。我对自己的选择无怨无悔。”

草婴原名盛峻峰,少年时代因为崇敬鲁迅先生和大作家巴金而学习了俄文。在20岁那年,他首次以“草婴”的笔名翻译了俄罗斯作家普拉多诺夫的短篇小说《老人》,从此走上翻译之路。二战期间,草婴翻译了大量苏联反法西斯战争的新闻电讯稿。

对俄苏文学的介绍翻译,前期的草婴,也更多关注曾获诺贝尔文学奖的苏联作家肖洛霍夫的作品。他翻译的肖氏《一个人的遭遇》《新垦地》等作品在上个世纪的中国俄罗斯文学爱好者中传读一时。上个世纪五十年代,草婴翻译了苏联的女作家尼古拉耶娃的小说《拖拉机站站长和总农艺师》,时任共青团总书记胡耀邦还特地推荐这一作品,号召中国的年轻人向小说的主人公娜斯嘉学习。著名作家王蒙受此启发,创作的小说《组织部新来的青年人》,走出了中国作家关注现实题材、大胆“干预生活”的一步。

1977年,草婴出人意料地推辞了组织上让他出任上海译文出版社总编辑的邀请,进而埋头于把托尔斯泰的小说全集翻译到中国。

在草婴文献馆的落成仪式上,盛姗姗曾颇为动情地解释了父亲为何有这样的举动:“长期以来,我一直在考虑,父亲草婴为什么要从事翻译工作?尤其是热衷于介绍托尔斯泰和肖洛霍夫的作品,因为他们的作品光辉卓越、感人肺腑,字里行间洋溢着‘人道主义精神’。托尔斯泰和肖洛霍夫的作品像面镜子,更像明灯,照亮俄罗斯和中华民族的心灵。”

草婴打心眼里服膺托尔斯泰的人道主义,让他更为感佩的是,托翁一生都在“与黑暗抗争、为人民呼吁”。

上海草婴读书会会长远方至今还记得他第一次见到先生时的情形。他说,先生问他的第一句话就是:“远方,你知道什么是人道主义精神吗?”

远方说,这一个问题问住了他。当时,他急中生智,以新近发生的一个社会新闻举例,借此说明:“如果我们能以人文或者说人道主义情怀关切社会,那么我们周边很多的不公正,很多的丑陋,很多的不可思议,或许将不会发生。”

作为“十九世纪世界的良心”,托尔斯泰的理想表现为对人的“道德自我完善”的期盼和追求。在托翁看来,道德的自我完善便是抛弃利己主义,投身到利他主义中来。一个人,如果仅仅为自己而活,为了自己而不惜牺牲其他人幸福的权利,那就是一个不道德的人,还没有找到生命的意义的人,而生命的真正意义就是在于为了他人牺牲自己。如同托尔斯泰代表作《复活》中的主人公聂赫留朵夫的精神支撑:“拯救他人,等于拯救自己。”

这种托尔斯泰式的人道主义感染着草婴,但就此成为他一生追求的信念,不但是因为作品和思想的感染,还在于他坎坷的人生经历,给他的确定答案。

作家赵丽宏贺辞中的“脊梁”一说,其实是一语双关的。草婴以其一生的独立思考不低头的精神品格,自然完美地演绎了他作为中国知识分子的“脊梁”。而在十年浩劫中,草婴在被迫害下放劳动之时,因为搬运水泥,脊椎压缩性断裂。草婴受伤之后,只能躺在木板床上养伤,在上面一动不动。因为稍一动弹,就痛得扎心扎肺。

草婴亲身历经了第二次世界大战,大战和浩劫的磨难,都造成千万人死亡和千万个家庭破灭,草婴对此做了深刻的反思。他说,最有理性的人类往往制造最无理性的历史,这确实是事实。“在历史上少数人统治多数人,少数人以自己的意志决定多数人的命运,这是人类苦难的根源,也是人类经受浩劫的原因。要结束这样的悲剧,首先必须培养人与人之间的美好感情,建立人与人之间的平等关系,宣扬人与人之间的爱,也就是人道主义精神。”

而他更认为,必须让世界上多数人分清是非,而要能分清是非,必须有交换意见的自由。“从事翻译,主要就是要使人们了解世界各国杰出人物的思想和感情,扩大自己的视野,活泼自己的思想,丰富自己美好的感情。文化交流必须通过翻译。只有通过广泛的思想交流、学术交流和文化交流,才能真正改变闭关锁国、夜郎自大、愚昧落后的局面。”“我从事文学翻译工作,过去、现在和将来,也都是为了这样一个目的。”这是草婴的肺腑之言。

2006年3月22日,草婴书写下这样的金句,它被悬挂在草婴文献馆的墙上:“自由、平等、博爱,是人类文明的普遍准则。”“我是一棵小草,来到世界上,就是给黄土地增添一丝绿意。”这是草婴墓碑上刻着的、先生生前自撰的文字。

(二)

除了信念、理想的最大支撑,我很好奇的是,像草婴这样的翻译家,如何能在一生之中不受日常生活和琐事的打扰,如此沉静且专注?要知道《草婴译著全集》22卷约1000万字。如果以日译千字计,每月翻译3万字,需花费33年的时间,谈何容易?这也是毅力的奇迹!

我无法想象一个人能如此长年枯坐书房,一门心思完成翻译工作。我能做的是从旁人的回忆中去寻找岁月的过往。

赵蘅,著名画家和作家,出生于翻译之家。母亲杨苡是国内首位将《呼啸山庄》介绍给中国读者的翻译家,父亲赵瑞蕻则是法国小说《红与黑》译本的中国第一人。舅舅杨宪益更是被学界称为“翻译了整个中国”——他与夫人戴乃迭一起,把《红楼梦》《儒林外史》等中国古典名著传播到了世界。

在先后两次纪念草婴先生的活动中,我都见到了赵蘅女士,并体会到她与生俱来、出自翻译家族的沉静之气。步入老年的赵蘅女士气质高雅,很少言语。她常常在现场挥动画笔速写,记录她感兴趣的一切。她的一幅《草婴先生的书桌》被宁波图书馆做成了明信片,真实还原了草婴翻译创作时的场景:几支笔,一沓稿纸,一本原著,一盏台灯,几本词典。桌上最醒目的是一个时钟。

草婴的外孙张盛海先生曾对笔者说,草婴生前最珍爱的贴身之物是一块“雷达牌”手表,这是他用来管理时间的:早上8点到中午12点,是他雷打不动的工作时间。草婴曾对张盛海说过这样一句话:“要像犹太人吝啬金钱那样,吝啬时间。”

这种对时间的掌控,有时确实显得苛刻而无情。比如未去医院探视患绝症的长女,草婴的解释是:“如果我去看望她,并不能治好她的病,还耽误了我翻译的时间,这是‘双重损失’。”

但草婴绝非无情之人,盛天民生前曾在怀念草婴的文章中讲起此事:“对女儿去世,草婴同样笼罩在巨大悲伤中,但他坚强地控制着自己的情绪,在孩子面前显得冷静而沉着。然而,夜深人静与我共处时,他也展露了内心‘脆弱’的一面,哽咽地对我说,如果自然界有一种‘交换’规律,可以免除女儿的病痛、挽回她年轻生命,他愿意减寿为她分担。”

沈行佐先生是草婴的太极拳友,他的姑姑是中国首个新闻女烈士应唯鲁,这位甬江女儿,牺牲于晋察冀边区的抗日前线。十分凑巧,应唯鲁在同泰嘉陵的纪念墓,与草婴之墓面对面,仅几米之遥。

沈行佐对笔者说,上个世纪六十年代中期,他与草婴一起在上海襄阳公园拜太极名家武贵卿为师。在他的记忆中,这位年长他许多的拳友,正值盛年,一副书生模样:干净、白瘦,乌黑的中分头,上身西装马甲,一条隐条呢子裤子,脚穿三接头皮鞋。

来公园练拳时,师傅知道草婴工作忙,时间金贵,往往他一来,便立马放下手头的事教他。少年沈行佐,也经常与之推手习拳。一招一式、一步一念间,他能明确感知草婴虽然外表柔弱,但内心十分激越。过了一段时间,拳友口中的“盛先生”没来公园了。不久,他便得知,草婴在下放劳动中脊椎骨折。

在草婴弥留之际,沈行佐曾去探望这位老拳友。他在病床边不断呼唤草婴的名字,“叫着,叫着,昏睡中的先生紧闭的双眼眼角,突然涌出两颗黄色黏性体。”沈行佐不知道这是眼泪还是什么,但他分明感到了“蜡炬成灰泪始干”的苍凉悲壮。

(三)

接下来,让我们以草婴之名,盘点那个年代那些宁波籍的翻译大家并向他们致敬。

——陆谷孙,著名翻译家、《英汉大词典》主编,祖籍余姚。他一生专注于英美语言文学的教学、研究和翻译工作,特别是莎士比亚的研究很有建树。2002年,他与草婴等12位学者联合倡议:翻译界要牢固树立诚信、敬业、奉献的精神,恪守译德。

——李俍民,北仑区大碶横河小李家人。译作有《牛虻》《斯巴达克斯》《白奴》等,被誉为“国内有影响的十大外国文学翻译家之一”,并被联合国教科文组织载入世界名人录。他译作中的人物“牛虻”,成为激发了几代中国人英雄情怀的年轻人的偶像。

——袁可嘉,祖籍慈溪,融翻译家、诗人和文艺评论家三者为一身。作为九叶派诗人,他翻译了苏格兰诗人彭斯作品;改革开放初期,他译编的《外国现代派作品选》等,让上个世纪八九十年代的大学生,了解了世界文坛的潮流和创作内容形式的多样性。

——董乐山,出生于宁波商贾之家。译作《第三帝国的兴亡》(合译)《一九八四》《西方人文主义的传统》《红星照耀中国》等在国内均有广泛影响。2008年末,在深圳举办的“改革开放30年,对中国人心灵影响最大的30本书”的评选中,董乐山有3部译作入选……

或许,这个宁波翻译家的名单可以持续更新。老报人范伟国告诉我,上个世纪六十年代,屠格涅夫小说《春潮》的译者“苍松”就是他的小外公冯岳麟,他至今还收藏着这本译者本人签名的译作。而远方也告诉我,在上海,几年前去世的翻译家薛范的母亲也是宁波人。薛范译配了《莫斯科郊外的晚上》《雪绒花》《鸽子》《草帽歌》等2000多首世界歌曲,一些经典在几代中国人中耳熟能详,传唱至今。

综观宁波这些翻译家的共同特点:他们大都小时候生活优越,后来去了更大的地方发展,成就了世界性的视野;他们都能守得住寂寞,不约而同地从各自领域成为中国翻译界的中坚力量;他们的译作为社会大众服务,在社会大变革时,都起到了改造社会和引领思潮的作用;他们都是“觉醒年代”的先行觉悟者。他们目光如炬,与世界潮流同频,与时代之魂同行。在他们的身上,不仅有着译者的高超技能,更有内在的良知。“这良知是心,是脑,是眼,是脊梁骨,是胆。”也许,这是令人崇敬的翻译大家与普通译者的根本区别吧。

在当下人工智能的时代,我们更需向这些翻译家致敬。当我们用手机,用智能眼镜,触目可及就能翻译文字之时,即时或资料性的翻译将不复存在,机器或许在某种程度上会替代译者。但在翻译成为夕阳行业的今天,还需要翻译家吗?

回答是肯定的。宁波本土翻译家舒云亮是中国作家协会会员。从1997年开始,他就开始从事外国文学翻译,已出版译著20余部,计600余万字。

对于文学翻译使用人工智能的问题,他告诉笔者,AI已经可以替代那些重复性和环境固定的工作,比如写报告和文案,甚至学术论文等。但它并不擅长创作和需要跨领域思考的工作,目前还无法取代具有特定风格和美感的小说、散文、诗歌和舞台剧本等的创作和翻译。因为AI还不能与原作者产生情感上的共鸣,所以无法进行文学翻译。“外国文学作品的翻译还是得依靠人工,出版社还是要找翻译家来逐字逐句完成从外语到母语的翻译工作。”

其实,早在1982年,草婴对此问题,就做出了回答。那年,他在上海外国语学院为师生做报告。当回答大学生提出的“机器是否可以代替翻译”这一问题时,草婴说,用机器翻译非文学作品大有需求,而用机器来翻译文学作品是不可能的。

他认为,文学翻译是艺术的再创造。译文首先需要忠于原作,译者不能喧宾夺主。其次,译文需要还原原作的艺术世界,接近其神韵。“一部好的文学翻译作品应该是译文读者的感受相当于原文读者读后的感受。”最后,译文语言的表达需要尽可能体现原作的艺术特色。而文学翻译中,“一旦机器代替了人,没有了感情色彩,艺术也就消亡了。”

在这个纷乱多变的世界,我不知道草婴40多年前的预言,最终是不是准确。可以肯定的是,以草婴为代表的宁波翻译大家的精神依然在薪火传承。

以草婴先生为例,上海草婴书房、宁波草婴文献馆相继成立,《草婴全集》也已出版,“草婴外国文学教育基金”“草婴文学翻译奖”等也已开始运作。2019年,上海草婴读书会成立,成员有400多人,每月通过共读分享外国文学作品。宁波的草婴读书会也已成立。

也许,不管世界如何发展,我们都要向那些过去的中国翻译大家致敬:

他们是普罗米修斯式的播火者,以他们专注、持续的辛勤劳动,给我们带来了阅读世界的精神愉悦和自由深邃的思想;他们加深了人类不同民族之间的沟通,如此,未来的人类结成命运共同体才有可能!

本版图片除署名外为资料图片