记者 郑连乔 通讯员 马碧幸 谢宁

当急性心梗患者抢救“门球时间”(即患者抵达医院大门到血管重新开通的时间)最短缩至16分钟,远比国家胸痛中心要求的≤90分钟要快得多;当距离30公里的山路上,跑出抢救87岁卒中老人的“黄金救治时速”;当心跳骤停的阿婆在多学科专家联合抢救下,10分钟恢复自主心跳,58分钟完成开颅手术清除血肿……这些发生在我区的诸多急救案例,正勾勒出基层医疗改革的“奉化样本”。通过胸痛、创伤、卒中、危重孕产妇、新生儿救治“五大中心”建设,这个沿海城区正在重构“1小时急救圈”,让优质医疗资源从“遥不可及”变为“触手可及”。

急危重症救治能力是衡量一家综合医院实力的重要标尺,如何让群众在“家门口”获得及时有效的急救服务,是医疗改革的关键命题。

在我区,一场发生在崎岖山路上的生死救援,揭示了基层急救生态重塑的密码。

近日,溪口镇明溪村87岁的陈大爷在院子里晒太阳时,突然出现口角歪斜、言语障碍和左侧肢体瘫痪的情况,家属紧急拨打120,就此展开一场与死神的“生命争夺战”。对急性缺血性脑卒中患者而言,每一分钟都面临着190万个神经细胞的凋亡风险。

急救医生赵晨辉驾驶智慧急救车疾驰在距离30公里、车程1小时的山路上,迅速启动“移动急救单元”模式:通过5G系统远程连线专家确诊病情,排除脑出血后,借助电子知情系统1分钟内完成救治方案签署。

与此同时,患者的生命体征、病史信息已实时同步至医院急诊系统,影像、检验、麻醉等团队提前进入待命状态。患者送达后,卒中团队启动多学科协作,35分钟内完成溶栓(国家标准≤60分钟),取栓团队仅用24分钟实现血管再通,较行业平均速度提升50%。

“急救是争分夺秒的战场,每一次提速背后是体系革新与技术沉淀的结果。”区急救中心副主任赵尚达表示。从“电话报警”到“5G实时会诊”,从“单科救治”到“多学科协同”,我区一体推进“五大中心”建设,通过数智化改革和流程再造,构建起快速、高效、全覆盖的救治体系,实现从“被动响应”到“主动干预”的跨越。如今,13个急救点覆盖全区,智慧急救车配备5G会诊等设备,院内系统提前预挂号、制定抢救方案,真正实现“上车即入院”,让偏远地区患者也能在黄金时间内获得专业救治。

“是你们给了我第二次生命!”出院时,74岁的周阿婆紧紧握着医护人员的手致谢。此前,她遭遇严重车祸昏迷,转运途中突发心跳骤停,急救团队在急救车上紧急实施心肺复苏,同时开启区创伤中心绿色通道。

抵达医院时,周阿婆已无自主呼吸、瞳孔散大。创伤中心Leader(主导者)、急危重症科副主任任斌迅速启动救治流程,ICU、神经外科、急诊科、麻醉科等科室的专家5分钟内集结抢救室。心肺复苏、气管插管、紧急输血……经10分钟全力抢救,患者恢复自主心跳,让在场所有人松了一口气。

然而,危机并未解除。复查CT显示,周阿婆“创伤性颅内出血伴脑疝”,情况十分紧急。神经外科团队当机立断:“必须立即手术!”在任斌指挥协调下,从确诊到开颅血肿清除术仅用58分钟,术中清除颅内血肿30毫升,成功解除脑干压迫。

术后ICU团队开启24小时精细化监护,运用亚低温治疗、颅内压监测等技术,密切关注病情变化,患者逐渐恢复意识。早期康复治疗帮助周阿婆一步步恢复身体机能。如今,她不仅能自主进食、下床活动,认知功能也基本恢复正常,最终顺利康复出院。

这一案例背后,是我区以“五大中心”建设破解基层急救资源分散的探索实践。

“过去科室分散、协调低效,现在‘五大中心’整合人力设备,实现了‘一站式’急救。”区人民医院相关负责人介绍,“五大中心”建设并不是简单的科室叠加,而是通过流程再造和技术下沉,让基层具备应对急危重症的“硬核实力”,真正实现“急救在身边”。

区创伤中心于2017年创建并落地于区人民医院,同年加入中国创伤救治联盟,2024年8月,通过浙江省急诊质控中心县域创伤中心标准化建设现场的认证与验收。随着创伤团队专业化和创伤救治流程的不断优化,创伤救治关键技术落地,创伤手术患者的抢救室滞留时间持续缩短,推进创伤患者在“黄金一小时”内完成损伤控制性复苏及损伤控制性手术,提升救治服务创伤患者的能力。

区胸痛中心是为急性心肌梗死、主动脉夹层、肺动脉栓塞等危重症患者提供的快速诊疗通道,是衡量医院心血管疾病救治水平的重要标志之一。2016年9月起,区人民医院积极创建区胸痛中心,全面联合我区13家网络医院和区急救中心,充分发挥多学科协作优势,不断完善综合急救体系、规范培训机制,实现胸痛患者区域协同诊疗与快速诊断转运,从而缩短患者救治时间,降低死亡率,提升整体诊疗水平。2020年,区胸痛中心正式授牌成为全国第一批、浙江省第一家基层胸痛中心示范基地。经过几年努力,实现全区镇(街道)救治单元全覆盖,打通了胸痛救治“最后一公里”,整合心电图室、检验科、导管室等资源,让急性心肌梗死患者能够快速接受介入治疗。

区危重孕产妇救治中心每年有演练培训和业务学习计划,每季度组织开展急救演练,其内容包含新生儿窒息复苏、羊水栓塞、孕妇急性心衰、先兆子宫破裂,以及各个场所发生所需启动的DDI(自决定手术至胎儿娩出时间)、孕妇心跳骤停、产后出血急救等。

区新生儿救治中心作为守护新生希望的专业堡垒,精心打造了独立且功能完备的新生儿病区。该病区严格遵循区人民医院所确立的各项核心制度,从医疗质量管理到感染防控,从护理服务规范到药品安全管理,确保病区高效、有序运转。基于新生儿学科的独特性与复杂性,该中心深入剖析学科特点,量身定制了一系列贴合实际需求的科室制度及操作流程。这些制度与流程涵盖新生儿急救、日常护理、营养支持、病情监测等多个关键环节,为新生儿健康保驾护航提供了全方位、精细化的制度保障。该中心成立以来,成功救治众多危重新生儿,其中,成功救治胎龄最小28周+、出生体重仅1070克的超早产儿,为广大家庭带来新生的喜悦与希望。

“意识模糊,心率、呼吸减慢,血压上压42、下压31,血氧还在往下跌……”不久前,20岁的患者小吴被送到莼湖街道社区卫生服务中心急诊室时,情况已经十分危急。一经检查,接诊的医生便将他的心电图报告立即发送至奉化胸痛中心诊治微信群。

该微信群内有400余名内科基层医生,遍布全区各镇(街道),当遇到紧急情况时,基层医疗机构的医生可通过微信群及时反馈患者情况。作为区胸痛中心的牵头医院,区人民医院心血管内科和急诊科的医护人员24小时守候在群内,随时准备回应群里医生提出的问题,并将即将转运而来的胸痛患者的基本情况、生命体征、病情记录以及车辆预计到达时间等信息精准同步传输至医院,方便医护人员快速制定急救方案。

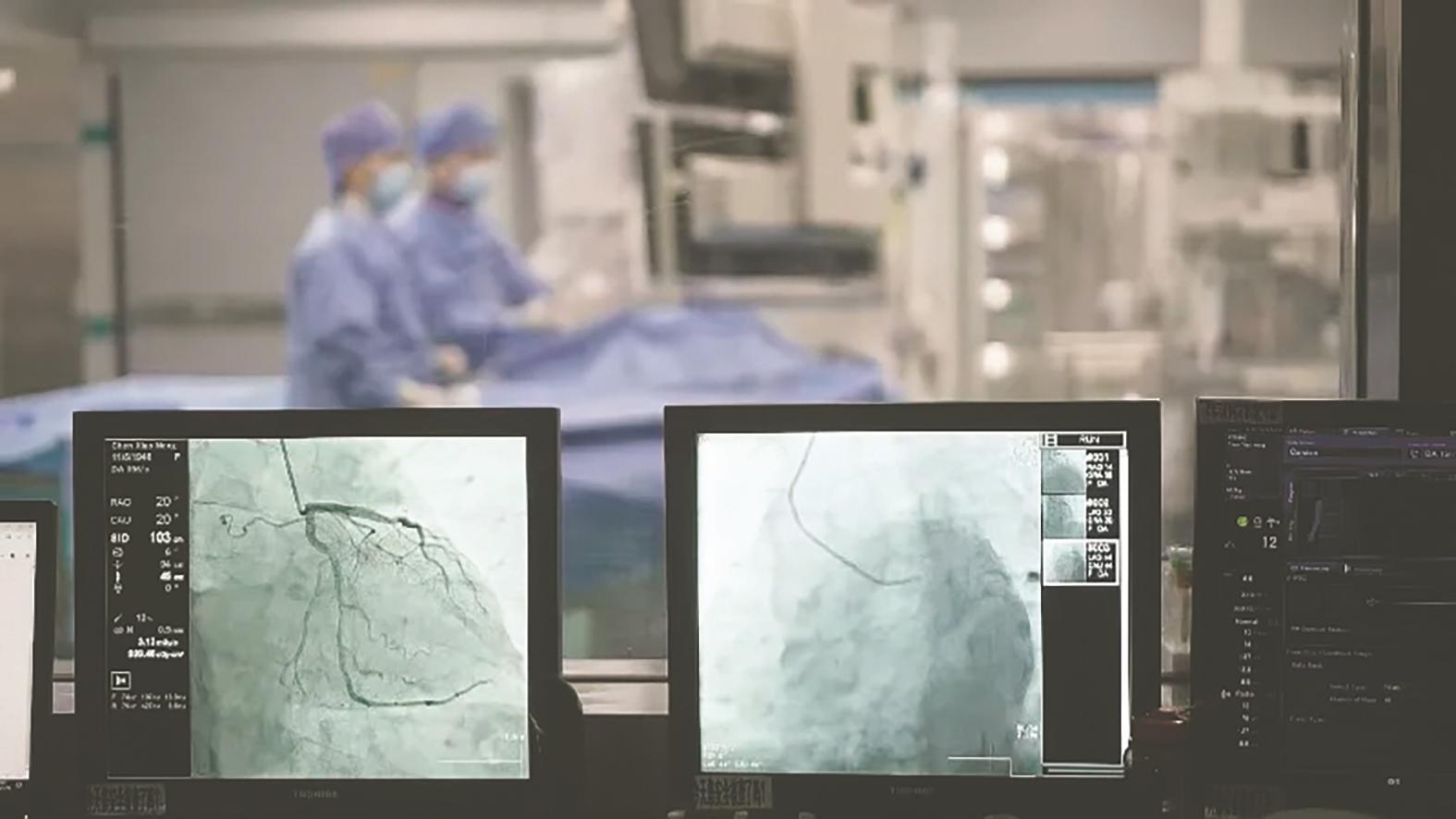

小吴抵达医院后,直接进入DSA导管手术室(数字减影血管造影手术室),接受急诊经皮冠状动脉介入治疗,最终转危为安。

“心内科危重病人多、病情变化快,必须时刻准备与死神赛跑。”参与救治的心内科主任刘立志介绍,由主刀医生、手术助手、护士、放射技师组成的专班团队24小时待命。在这场生死救援中,DSA发挥关键作用。作为目前世界上兼容性最好、操作最简便的介入医疗设备,DSA对观察血管病变,血管狭窄的定位测量、诊断及介入治疗可以提供一目了然的立体图像。通俗来说,DSA就像给医生打造了一台特制的显微镜,可以清晰看到颅内、心脏以及四肢周围血管的情况。

近年来,越来越多精细医疗设备走进医院,成为医务人员手中最坚实的“武器”。区“五大中心”持续引进ECMO(体外膜肺氧合)、超高清内窥镜摄像系统、钬激光治疗仪、3.0T核磁共振、后64排CT等高精尖设备,专科团队与先进设备深度融合,不断突破救治技术极限。

“是你们抢回了孩子的一线生机!”近日,39岁的蒋女士在出院前连连感谢医生。通过试管婴儿技术怀上双胞胎的她,在孕期遭遇胆汁淤积、高脂血症等多重并发症。孕31周时,羊水骤减、胎心减速,情况紧急。

区新生儿救治中心与区危重孕产妇救治中心迅速响应,10分钟内集结专家团队,紧急调拨呼吸机和转运暖箱,5分钟完成剖宫产手术,新生儿团队以“黄金一分钟”标准展开抢救。

在随后的28天里,面对新生儿呼吸窘迫综合征、消化道出血等一系列并发症,救治团队开启“全天候特护模式”。准确调整呼吸机参数,精确计算营养液配比,用头发丝一样细的血管建立生命通道……经过800多小时精心守护,两个早产儿各项指标达标,顺利出院。

“五大中心”落地生根以来,我区基层急救领域实现了从量变到质变的跨越。如今,越来越多急危重症患者无需辗转奔波,在“家门口”就能获得专业、高效的救治,曾经令人焦虑的“看病难、看病远”之困得到根本性缓解。

急救响应效率大幅提升,胸痛、创伤、卒中患者从发病到接受救治的全流程显著提速。曾经遥不可及的“黄金抢救时间”,如今通过高效联动与精准施策,化作守护生命的坚实防线。每一次争分夺秒的抢救、每一例转危为安的案例,都印证着“急救就在身边”的承诺正成为现实,越来越多濒临绝境的生命在“家门口”重获新生,让群众实实在在感受到医疗改革带来的温度与力量。

“这不仅是救治效率的跃升,更是基层医疗服务理念的深刻变革。”区卫生健康局相关负责人表示,从“远水难解近渴”到“急救就在身边”,区“五大中心”建设正强势破局基层急救困境,让群众在“家门口”就能感受到稳稳的“医靠”。

长期以来,基层急救面临资源分散、响应迟缓、技术薄弱等困境,“远水难解近渴”成为制约群众生命健康保障的痛点。

在我区,无论是山区突发脑卒中的老人,还是镇里遭遇危情的孕产妇,之所以能在黄金时间获得专业救治,离不开“13个急救点全域覆盖”“基层医生云端联动”等一系列举措的落地见效。“大病不出区”正在从口号变为现实,切实增强群众的获得感与安全感。

在与医疗工作者、患者家属的深度交流中,记者逐渐触摸到“五大中心”建设背后的深层逻辑——奉化“五大中心”建设的意义,不仅在于缩短急救时间,更在于重塑基层医疗的温度与力量。从“被动抢救”到“主动干预”,从“单兵作战”到“系统协同”,这里的每一次创新,都在为生命赢得更多可能。当急救网络织密覆盖每个村落,技术创新转化为触手可及的生命保障,我们看到的,不仅是医疗效率的提升,更是健康中国战略在基层最生动的实践。

当然,基层急救体系建设不可能一蹴而就,区“五大中心”后续仍需在优化资源配置、提升基层医疗能力、完善长效保障机制等方面持续发力。期待我区持续深耕“五大中心”建设,不断完善急救体系的每一处细节,让“急救就在身边”的承诺愈发坚实,让生命救援的每个瞬间,都成为守护群众健康最温暖的注脚。