通讯员 谢宁 励耀

近年来,区卫生健康局聚焦更好满足群众多元化医疗卫生服务需求,突出公立医疗机构主体地位,加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局,奋力推动公立医院高质量跨越式发展,让群众就医更便捷、就医过程更高效、医疗服务更优质、医患关系更和谐。

2024年8月,我区获“推进高水平县级医院建设、深化县域医共体改革、推进普惠托育服务成效明显的区(县、市)”市级督查激励,并连续6年在健康浙江考核中获评优秀。

统筹区域医疗资源配置,促进公立医院扩容提质

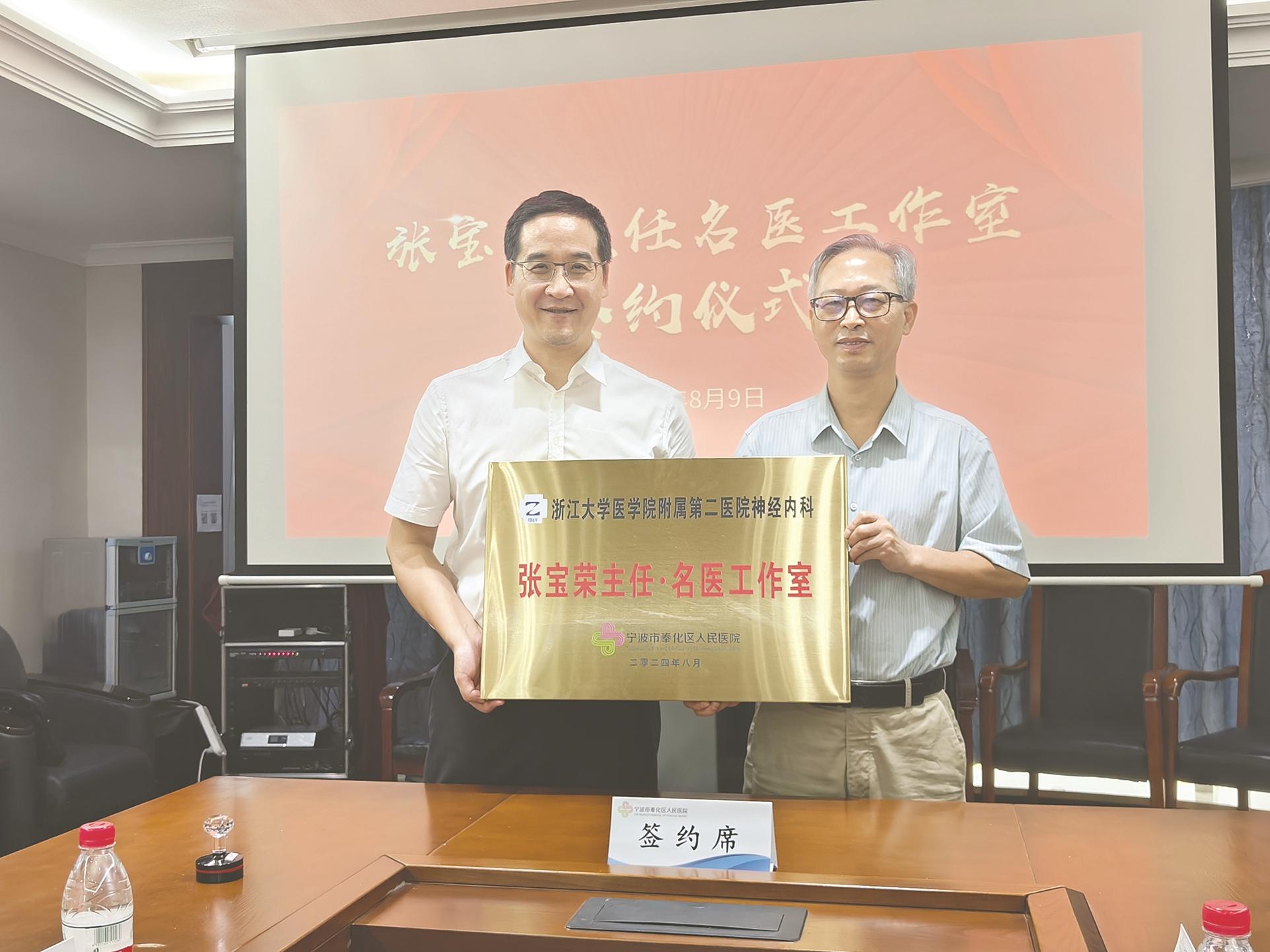

开展特色重点学科建设。主动对接优质医疗资源,联动开展高水平学科建设,全区4家公立医院20余个学科分别与北京、上海、杭州等地15家三甲医院建立长期合作关系,并引入16个省级以上专家(名中医)工作室。2024年以来,共有在建省厅级重点学(专)科1个、市级重点学(专)科12个,申报省级科研项目57个,立项15个,立项数创历史新高。区中医医院成功获评三级甲等中医医院,系全市唯一一家区县级三甲中医医院。

加快医学高端人才引育。实施“奉医聚才”行动,出台“凤麓名医”实施方案,新引进医学类人才85名,其中硕士研究生21名、招录定向培养本科生25名,高层次人才招录人数创历史新高。与省中医院合作,打破过去师门各自为阵壁垒,创新“群师带群徒”奉化模式,稳步提升青年中医骨干的临床、科研、管理能力,该模式入选省中医药综合改革典型案例。

推动医疗基础设施提档。充分发挥医共体龙头医院带动作用,投入40余亿元开展4家公立医院新改扩建项目,配合基层医疗卫生机构业务用房改造提升行动、公立医疗机构服务能力提升建设工程,有力推动公立医院硬件设施全面提升。2024年以来,区医疗健康综合体项目、区妇幼保健院改扩建工程项目按期推进,锦屏、西坞街道社区卫生服务中心建成投用。

深化紧密型医共体建设。43名医共体牵头医院专家、61名基层医生参与“上派下挂”,充分发挥“传、帮、带”作用,实现“优质服务基层行”基本标准全覆盖,创建推荐标准1家;医共体牵头医院建立“一对一”专科建设下沉帮扶机制,下沉专家484人次,创建市级基层特色专科2家,莼湖街道社区卫生服务中心《糖尿病专科医防融合建设案例》入选全国典型案例。

加强医疗数据共享互认。借助基本公共卫生省统建平台建设,HIS、LIS等系统云化集中部署,完善全区基本医疗、基本公共卫生报表系统,做到“数据多跑路、基层少填报”。深化检查检验结果互认共享,医疗成本与患者负担双重减负,共享平台连接全区6家区级医院和12家基层医疗机构。

2024年以来,全区各级医疗机构通过共享平台调阅各类检查检验报告达15.4万人次,互认率80.85%,居全市第一。

完善分级诊疗救治体系。优化远程预约筛查功能,利用“双向转诊”盘活分院医疗服务资源,开设“大雁”流动医疗专线,升级“数智赋能”家庭病床服务,畅通院前预防、院中诊疗、院间转诊、院后康复的全程连续健康管理机制。

2024年以来,双向转诊人数达3.6万人次,同比增长27.93%,家庭医生签约服务绩效评价位居全市第二。

云端服务,让居家诊疗触手可及。2024年以来,全区6家区级医院及12家基层医疗卫生机构,通过“浙里护理”平台为群众提供慢性病管理、康复护理、母婴护理等45项居家护理服务,服务人数达2484人次;依托“宁波云医院”平台,在山区建成3家“云诊室”,通过健康管理一体化设备完成自我检测1212人次,远程接诊362人次,“云药柜”售出对症药物722盒。

共建共享,让慢病配药省心省力。我区深入推进高血压、糖尿病患者常用药进村(社区)扩面优化工作,健全基层医疗机构用药保障体系,3家医共体牵头单位药品规格新增“两慢病”用药100余种,配备种类数量均达210种以上,提供长处方、家属代开药、“共享药房”等服务,实现“在线付费、送药上门”,提升群众购药便捷性。

聚焦所需,让独自就医陪护无忧。以区人民医院骨科病房为试点,我区推进“无陪护”病房创新实践,建立多元化“无陪护”费用支付体系,为患者提供24小时不间断生活照护服务,出院患者满意度高达100%。加快适老化与无障碍环境改造进程,在全区12个镇(街道)卫生院(社区卫生服务中心)设置老年人友好服务岗位,为聋哑、视障患者提供远程在线视频手语翻译和智能语音病例服务。

名医工作室签约仪式

基层全科门诊

名医工作室开诊

省肿瘤医院名医工作站揭牌

无陪护示范病房揭牌

区中医医院