最初,舞龙作为祈雨仪式而存在。

“立春三场雨,遍地都是米。”农耕文明时期,在靠天吃饭的传统农业社会,降雨不仅直接影响着粮食的收成,甚至关系着国之存亡。风调雨顺、五谷丰登,是所有老百姓最质朴的祈愿。

汉代王充《论衡·感虚篇》记载:“方今盛夏,雷雨时至,龙多登云。云龙相应,龙乘云雨而行。”汉代董仲舒的《春秋繁露》也写道:“物故以类相召也,故以龙致雨,以扇逐暑。”可见,汉代时期人们就已经将龙与降雨密切联系在一起。

奉化山川秀丽,山涧多有渊潭,传说这些深潭是藏龙之处,奉化人称之为龙潭。每当干旱时节,村民们便敲锣打鼓去龙潭祈雨,将潭中的蛇、鳗、蛙等请回去供奉。待旱情解除,村民要举行“送龙行会”,把请出来的“龙”送回潭里,其间,要进行舞龙表演,这也是舞龙习俗的起源。据《奉化县志》记载,南宋时期,奉化条宅村就已有龙舞表演。出生于奉化的宋末元初文学家戴表元在《观村中祷雨》中描述了家乡的请龙求雨之风:“西村送龙归,东村请龙出;西村雨绵绵,东村犹日出。”

随着历史进程的推进,舞龙从最初的求雨祭祀,慢慢演变成具备娱乐性质的表演。布龙、烧火龙、板凳龙、稻草龙、夜光龙、竹叶龙、荷花龙……纵览全国各地、各族人民的舞龙表演,种类多达近百种,主打一个“就地取材”。而舞龙技艺更是门派林立、各有所长。奉化布龙则以“舞得活、舞得圆、神态真、套路多、速度快”在全国各地的舞龙表演中独树一帜。

布龙一出,谁与争锋?当绚丽夺目的布龙腾空而起,外露着张扬的喜悦,散发着庆贺的欢喜,萧瑟的寒冬重新变得火热起来,有了声响、有了颜色。恰如辛弃疾笔下:“凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。”

从800多年前祈雨求福的祭祀仪式到如今百姓喜闻乐见的民俗活动,奉化布龙在一代又一代人的传承中,逐渐成为奉化人无法替代、不可或缺的“文化基因”。

清末民初时期,奉化布龙吸引大批民间艺人加入,形成了一套固有程序。到了20世纪中叶的鼎盛时期,奉化更是村村有龙灯,乡乡有“龙会”,凡男人都会舞耍两下,人人以加入舞龙队为荣。

1946年元宵节,为庆祝抗日战争胜利,奉化举办全县龙舞大赛,108支队伍踊跃参赛,观看的人挤满了奉化江两岸街道,甚至爬上了屋顶、树杈。70余年过去了,这场空前绝后的“百龙大赛”依然口口相传。

小小布龙,一路起“舞”,“舞”出了县城,“舞”进了中南海。1955年,奉化布龙首次参加第一届全国民间音乐舞蹈比赛,一鸣惊人。周恩来总理称赞:“这条奉化布龙可以代表国家出国!”1992年,国家体委以奉化九节龙的格局及套路为依据,制定了《全国舞龙竞赛规则》,奉化布龙的动作套路成为全国大江南北舞龙队学习、模仿的对象。1996年,奉化被国家文化部命名为中国民间艺术(布龙艺术)之乡。2006年,奉化布龙被列入国家首批非物质文化遗产名录。

舞龙是一代代奉化人的集体记忆,是一次深度的共情体验。每当布龙出游,大家内心深处某个记忆阀门悄然开启,浓郁的乡土情结便被唤醒。时至今日,奉化布龙依然是佳节庆典上的经典节目担当,更是春节期间最耀眼的“明星”。在刚刚结束的2024年中国龙狮公开赛(湖北黄石站)中,奉化金溪布龙俱乐部舞龙队发挥出色,荣获本次比赛舞龙项目金奖(第一名)。

在国际舞台上,奉化布龙的魅力有增无减。

1957年8月7日,《宁波大众》刊登了一则标题为《轰动世界青年联欢节的中国舞龙绝技》的新华社消息,报道称“中国布龙在莫斯科工会大厦圆柱大厅舞台上飞腾翻滚,把这里观众的情绪带到了一个顶峰,他们以十分钟不停的掌声和喝彩声伴随着舞台上中国金龙的飞舞”。

2018年,奉化布龙队应韩国大邱广域市市长邀请参加“大邱多彩庆典”活动,精彩绝伦的舞龙表演让现场的韩国观众如痴如醉。

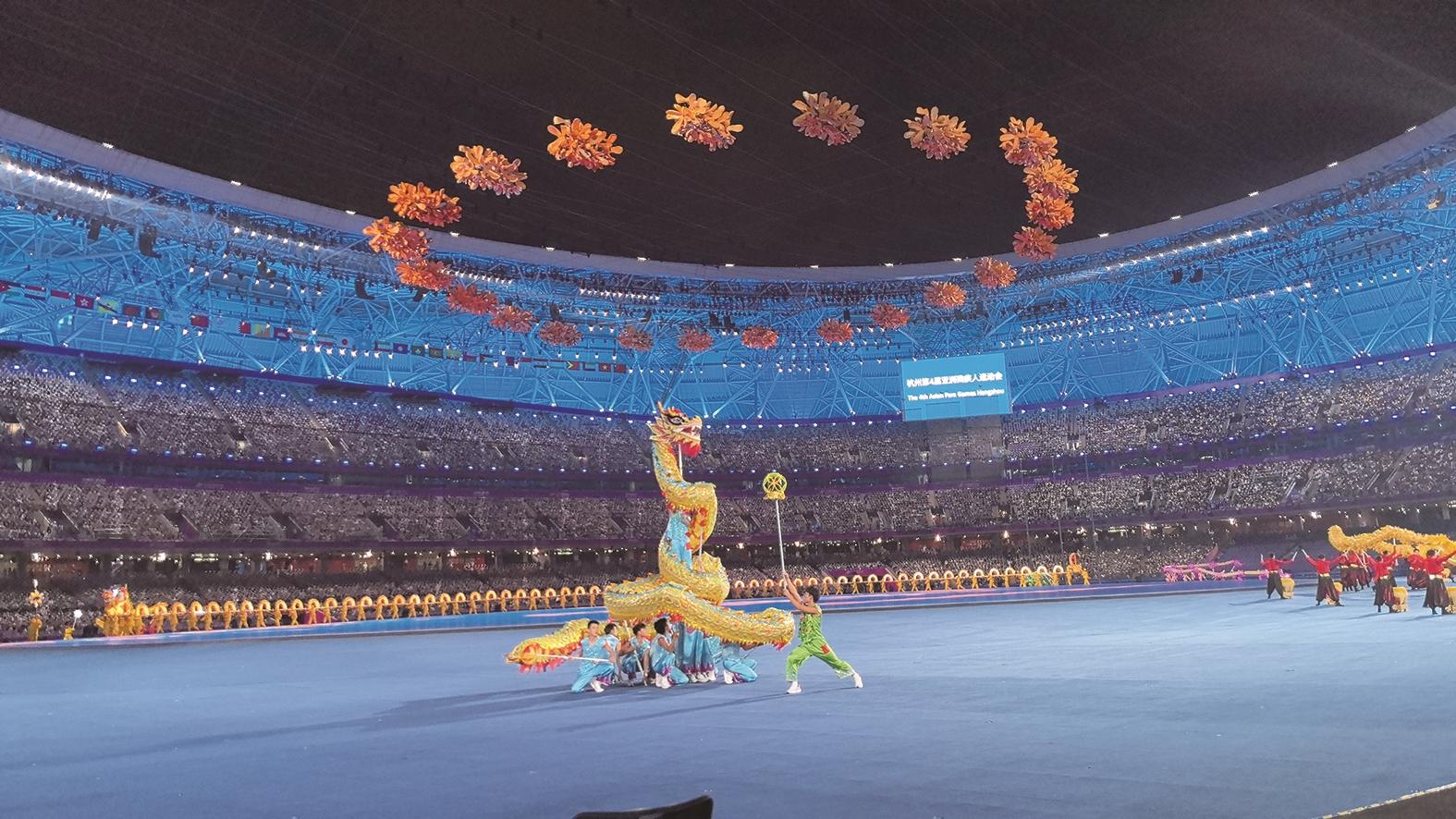

在杭州第四届亚残运会开幕式前暖场表演上,两条奉化布龙与来自浙江各地的8条龙从四面八方腾飞而来,热情奔放又张弛有度、仪仗壮观兼灵活多变,现场观众掌声雷动。“这是奉化布龙首次登上亚运会舞台,不仅是对奉化布龙的传承和推广,更是向全世界观众展现了奉化非遗的深厚底蕴和魅力。相信未来,奉化布龙将继续闪耀在更大的舞台上。”表演结束后,浙江省龙狮运动协会秘书长、奉化布龙协会秘书长、表演队教练王基明说道。

③

⑤

记者 赵雪雁

写春联、贴窗花、穿新衣、扫房子、包饺子……春节是中华民族最重要的节日之一,世代相传的仪式感营造了浓浓的年味。今年正值甲辰龙年,隆重喜庆的年俗舞龙自然稳稳占据了“C位”,成为春节期间当之无愧的“气氛担当”。

舞龙,也叫闹龙灯、耍龙灯。作为龙文化在艺术方面的“课代表”,可谓形式多元、花样百出。纵然时光飞逝,舞龙却代代相传。而奉化布龙,因历史悠久、形式丰富、动作多变,成为舞龙界的“扛把子”。

今年除夕,在央视一套、四套、十三套并机直播的特别节目《传奇中国节·春节》中,奉化布龙在宁波湾天妃湖游动盘旋、闪耀亮相,向全世界展现了这一非遗技艺的深厚历史与独特魅力。春节期间,奉化布龙活跃在景区、社区、村庄。每当锣鼓喧嚣声起,龙首摆动,一节节龙身灵活游走,人群围观欢呼、拍手叫好,喜庆热闹的新春氛围感在金龙飞舞的时刻被“拉满”。正如老一辈所说:看过舞龙才算过年!

⑥

①

④

②

⑦

龙,是华夏民族的精神图腾,蕴含着和合、包容、团结、奋斗等精神,既是生生不息中华民族精神的具体表征,也是中华民族的根与魂。舞龙,则是这种情感的外延。龙身游弋间,沉淀着一代代奉化人对龙的精神的理解与传承。

奉化布龙有快游龙、满天龙、搁脚龙、套头龙等20多个高难度舞龙套路,求的是龙与人、身与心的合二为一。历代舞龙的老艺人常说:“龙身一节节,人心要齐一;形变龙不停,龙走套路生;龙飞人亦舞,人紧龙也圆。”奉化布龙讲究一个“圆”字——越圆、越紧,说明技巧越高,快而有力、松而不软,才似真龙起舞。这需要舞龙人技艺纯熟,动作干净利落,几十年的日积月累才能“磨”出一个炉火纯青的龙头手。

在奉化布龙发源地条宅村,有一户陈姓人家,是舞龙世家,也是制龙世家。祖父陈银康是舞龙高手,父亲陈行国是国家级非遗奉化布龙传承人,儿子陈亮亮则是省级非遗代表性传承人。90后的陈亮亮已经是第六代布龙传承人。

1999年,陈行国因为意外落下了残疾,以后再也不能舞龙的他转向教学,并开设了神龙制作坊。舞龙是一项热闹的集体活动,但制龙却常与孤独相伴。看似简单的竹篾加布料的组合,却需要最老练的制龙师傅花费近1个月的精雕细琢。

20多年来,近万条精美绝伦的布龙,从一个偏远的小山村一路“翻腾”到美国百老汇大道、比利时皇家歌剧院。身处异国他乡的华人社团,也慕名前来下订单。这一家人的接力,正是奉化布龙持续传承的生动切面。

时至今日,奉化布龙依旧迸发着顽强、澎湃的生命力。自2017年起,奉化已连续举办6届“奉化布龙走乡串村闹新春”活动,表演时间从农历小年横跨至新春元宵,腾飞的布龙已经“飞”进了300多个村(社区)、商圈。进村时,村民要放鞭炮迎龙,围观的乡亲们更是将村道、院子挤得水泄不通。舞到精彩之时,喝彩声、欢呼声不绝于耳,人气不亚于春晚。

更令人惊喜的是,孩子们从父辈手中接过接力棒,真正成为了“龙的传人”。在条宅村所在的尚田街道,从幼儿园、小学到中学,都有自己的舞龙队。

2002年,王基明在自己任教的奉港中学(2008年改名为奉化高级中学)组建一支舞龙队,这是奉化第一支学校专业舞龙队,首批招收了16名学生。大部分队员学习成绩优异,舞龙也很出彩。“与龙共舞”的成长过程,磨炼的是孩子的身体与心智,延续的是地方文化根脉。因为结缘布龙,这批不满18岁的学子一次次“飞”向世界。2008年,舞龙队前往土耳其伊斯坦布尔参加国际音乐舞蹈艺术节表演。2012年,舞龙队又在英国伦敦参加了奥运会文化展演、莎士比亚戏剧节演出。在国际舞台上,这支学生队伍尽情展现奉化布龙与中国文化的魅力,也展现着奉化少年的英姿与风采。“优秀的文化需要一代代传承。让奉化布龙走进校园,让更多年轻人接过接力棒,才能将这项非遗活态传承下去。”王基明说道。

布龙也搭建起文化沟通的桥梁。今年1月,陈亮亮受新疆阿勒泰地区福海县文体广旅局的邀请,参加第十一届天山南北贺新春非物质文化遗产年俗展“舞龙舞狮培训班”指导教学相关工作,在半个月的时间里,教导130余名学员,在当地组建6支舞龙队。

扶摇腾飞、翻江倒海、气贯长虹……在一代代勤劳勇敢的奉化人手中,布龙蜿蜒流转下来,始终闪耀着雄健不屈的民族魂,也在一群群朝气蓬勃的孩子们手中,舞出了精气神,舞出了中国红,舞出了“最炫民族风”。

①奉化布龙亮相杭州第四届亚残运会开幕式前的暖场环节

②奉化布龙受到男女老少的喜爱

③奉化金溪布龙俱乐部舞龙队在2024年中国龙狮公开赛(湖北黄石站)中荣获金奖

④奉化布龙走进300多个村(社区)、商圈

⑤奉化以布龙为媒与新疆阿勒泰地区福海县建立深厚友谊

⑥奉化布龙成为节日期间当之无愧的“气氛担当”

⑦越来越多的孩子从父辈手中接过接力棒成为“龙的传人”